À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

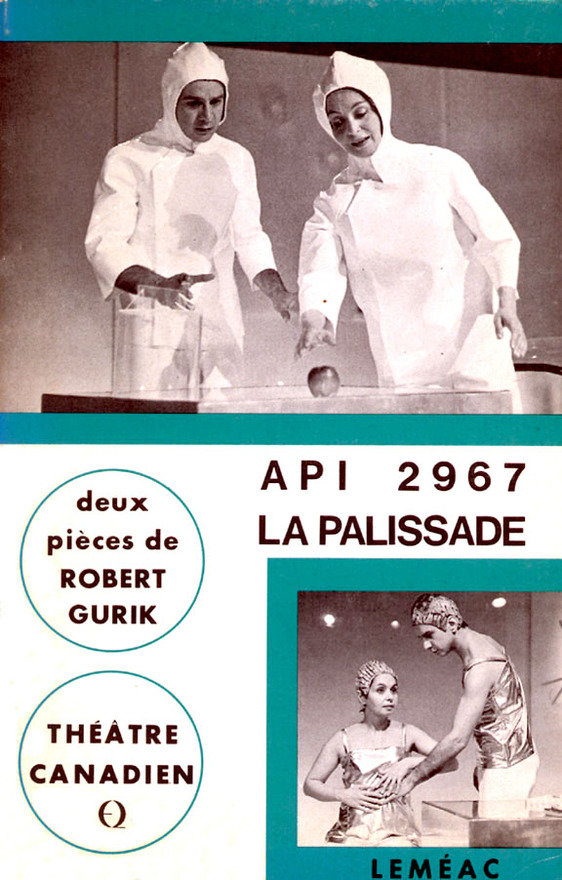

Premier acte. Le professeur A 23 fait venir dans son bureau E 3253 pour lui montrer un objet apparu récemment qui n’existe plus dans leur civilisation du futur : un api. Le scientifique est chargé de percer le mystère de cet objet que des analyses chimiques ont révélé être composé « en majeure partie par de l’eau et des composés du carbone et de chlorophylle ». Rien qui ne soit nocif en principe pour l’organisme humain. Soupçonnant que l’api pourrait permettre d’expliquer la disparition de la civilisation de l’écrit plusieurs siècles auparavant, A 23 tente de convaincre E 3253 de croquer dans la pomme. Elle s’y refuse mais finit par succomber à la tentation avant de quitter le cabinet du professeur. Ce dernier l’imite et tous deux ressentent une chaleur dans leur corps qui les incite à enlever leur combinaison antibactériologique.

Deuxième acte. E vit maintenant avec A qui poursuit ses recherches en lisant des fragments de textes à E pendant qu’elle mange des apis. Il espère que cet objet du passé lui fournira la connaissance du sens multiple d’un même mot, ce que sa civilisation a perdu puisque les mots sont réduits à une seule signification. Enceinte, E accouche d’une bobine de film dont les images évoquent des scènes de la vie quotidienne de l’humanité au XXe siècle. Ayant épuisé leurs énergies à comprendre, à s’aimer et à vivre, E et A meurent centenaires alors que l’espérance de vie de leurs contemporains est au moins du double.

Autres parutions

Commentaires

À en croire Réginald Hamel dans sa présentation, la pièce en deux actes de Robert Gurik a été mal reçue lors de sa lecture publique et de sa création sur scène. Montée une première fois en 1965, elle est reprise, après remaniement du texte, en 1967. Je l’ai lue en 1973 et l’ai relue pour les fins de cette recension.

Api 2967 recrée dans un futur éloigné le mythe fondateur de la genèse de l’humanité. A(dam) 23 et E(ve) 3253 vivent dans une sorte de paradis terrestre où tout est contrôlé et conçu pour dépenser le moins d’énergie et pour vivre le plus longtemps possible. Ce monde est si aseptisé qu’il suinte l’ennui. La voix de l’annonceur vampirise l’isolement de ces humains qui ressemblent à s’y méprendre aux retraités qui attendent avec résignation la mort dans une résidence pour personnes âgées.

À certains égards, la pièce rappelle 1984 de George Orwell par l’intrusion continuelle de l’annonceur dans l’intimité des gens. La société décrite par Gurik repose sur une communication institutionnelle vide de sens et un mantra : « Rien ne vaut la vie. » Cette phrase ouvre et conclut toutes les conversations avec l’autre. Les humains ont beau bénéficier d’une espérance de vie de plus de deux cents ans, leur existence est tellement morne qu’ils ne vivent pas vraiment. Dans un moment de lucidité, le professeur dit : « Notre vie est une mort élonguée alors que leur mort est une vie abrégée » en parlant de ceux qui ont vécu des siècles auparavant – notre présent.

Dans ce contexte, l’apparition inopinée de l’api, fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal selon le récit de la Bible, constitue un élément perturbateur qui changera la vie de A et E. En cherchant à connaître les raisons de la disparition de la civilisation fondée sur l’écriture et le sens des mots des fragments de textes retrouvés, ils découvriront l’amour, la tendresse et la vie à deux.

Si la transposition du mythe d’Adam et Ève dans la société de 2967 n’est pas très subtile, en revanche, la réflexion sur le langage s’avère très pertinente. Gurik illustre avec brio la déliquescence de la société quand la langue s’appauvrit. Quand l’État restreint chaque mot à un seul sens et décrète la disparition de plusieurs d’entre eux, il en résulte un rétrécissement de la pensée. On est ici dans le même paradigme que le monde de Big Brother qui utilise la novlangue pour désamorcer l’esprit critique. Cette recherche de la polysémie des mots est l’élément fondamental de la pièce de Gurik, son apport le plus valable. La civilisation antérieure n’a pas été détruite par la prolifération de sens des mots – encouragée par la poésie et la fiction – mais par les maux de l’humanité – guerres, racisme, intolérance – et sans doute aussi par la puissance des images comme le laisse supposer l’objet dont E accouche après avoir eu le ventre rempli de mots : une bobine de film.

Gurik fait montre d’un humour rafraîchissant, que je n’avais pas relevé à l’époque de ma première lecture, en citant des extraits de textes retrouvés. On y reconnaît ici une recette de farce à l’oie, là une série de clichés (« Voir Naples et mourir ») et de facéties (« Le mari idéal : le mari des autres ») et même un poème qui évoque la visite de la reine Élisabeth II à Québec, en 1964, un épisode passé à l’histoire sous le nom de Samedi de la matraque.

À la reine

Elle boit du vin à gogo

Alors que nous pour la saluer

Nous buvons la méchante eau

C’est pour mieux nous faire suer

En photo elle est toujours de face

Pourtant comme nous elle a un cul

Elle joue avec nous à pile ou fesse

Moi en tout cas, je l’ai assez vue.

Je rappelle cet événement historique car il nous ramène à la question de la culture. Si la société de 2967 n’arrive pas à décrypter les textes du XXe siècle, c’est peut-être parce qu’elle a progressivement délaissé la culture générale au profit du seul bien-être du corps. L’auteur n’élabore pas sur ce point et c’est bien dommage. C’est en retrouvant leur curiosité intellectuelle, en renouant avec la parole échangée et le dialogue, en s’investissant dans une relation affective que les deux protagonistes ont su profiter pleinement d’une vie écourtée mais satisfaisante.

À ma connaissance, Api 2967 est la première pièce de science-fiction publiée au Québec. Malgré son questionnement sur le langage, son importance historique est supérieure à sa valeur dramaturgique proprement dite. [CJ]

- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 234-236.

Références

- Noël, Louis-Michel, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec IV, p. 37-38.