À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

Dès le premier jour suivant sa naissance, sa grand-mère Cécilia la condamne à l’obscurité en l’enfermant dans un placard. Elle désire ainsi la soustraire à la maladie mystérieuse qui emporte les femmes de Sylver Bud qui ne sont pas encore ménopausées et les jeunes filles en âge de procréer. Depuis que le reste de l’Amérique et peut-être même du monde a été balayé par le souffle nucléaire, les femmes meurent au bout de leur sang au moment de l’accouchement ou de leurs menstruations. La petite est la seule enfant née après l’apocalypse nucléaire. Elle représente le seul espoir de survie, à part quelques fillettes impubères de moins en moins nombreuses, pour la communauté de Sylver Bud, petit village de villégiature du centre-est américain.

Très tôt, la petite fille apprend à détester sa grand-mère qui la prive du soleil, qui lui interdit de sortir de la maison, en un mot, qui l’empêche de vivre. Malgré son isolement qui la tient à l’écart des autres enfants du village, elle s’accroche à la vie grâce à son grand-père qui la fait voyager en pensée, qui lui fournit matière à rêver. C’est lui, d’ailleurs, qui la sort des griffes de Cécilia car l’enfant est en train d’étouffer et se laisse dépérir. Son grand-père l’amène donc dans la grande maison de Dorothée où elle peut enfin s’épanouir au contact des autres jeunes et des adultes du village. Mais la nuit où Lucille, devenue nubile, meure, elle est ramenée à l’appartement de Cécilia.

Heureusement, Alice vient relever la grand-mère qui est trop vieille pour élever l’enfant qui n’en rêve pas moins de liberté et de grand air même si la vie est plus gaie avec la sensible Alice. Elle a même la permission de se rendre à la ferme voisine pour soigner les poules et les chevaux.

Un jour, elle s’enfuit mais le leader moral de la petite communauté, Robert, la trouve et la ramène au village. Puis arrive le moment des premières règles. Tout le village a les yeux fixés sur elle. Elle survit à ses premières menstruations et tout le monde reprend espoir. De son côté, elle est attirée par Claude au bras de qui elle quitte la caserne, sa prison depuis tant d’années, pour s’installer à l’écart du village. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte et de nouveau, le village retient son souffle. Elle donne finalement naissance à une petite fille en parfaite santé.

Commentaires

On connaît bien la signification de l’expression populaire « se mettre la corde au cou ». C’est une façon imagée de dire que quelqu’un se marie. Du mariage à la maternité, il y a une suite logique et obligée, du moins à une certaine époque pas si lointaine. Lise Lacasse a connu cette époque puisqu’elle est née en 1938.

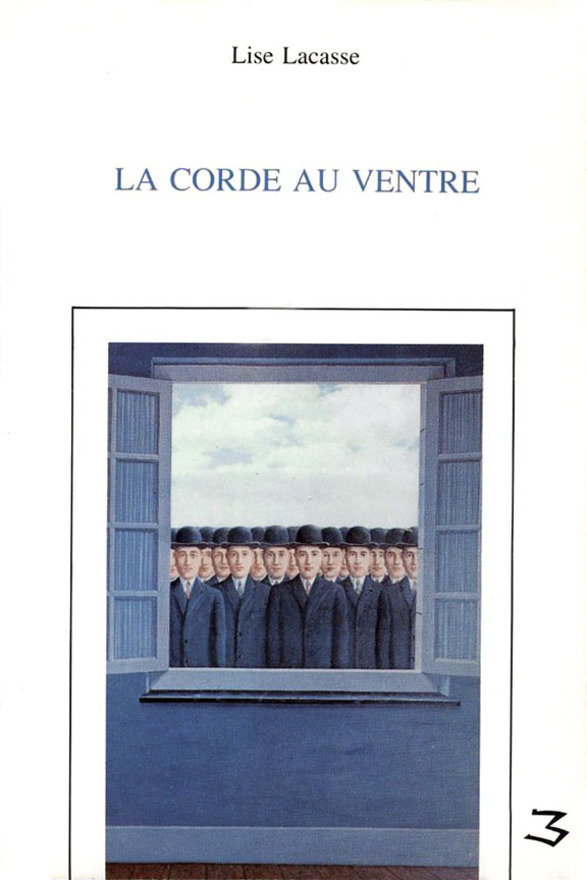

Même si son roman La Corde au ventre s’inscrit, par son cadre et son prétexte de départ, dans la tradition de la science-fiction, on a l’impression que l’auteure règle ses comptes avec une société autoritaire et fermée qui préparait dès leur jeune âge les filles à devenir épouse et mère. Toute l’éducation des jeunes filles reposait sur la valorisation de la maternité. La Corde au ventre, c’est justement la dénonciation de la maternité obligatoire, le cri d’une femme qui réclame le droit de disposer librement de son corps, le vibrant témoignage d’une jeune fille qui refuse d’assumer seule la perpétuation de l’espèce humaine.

Cette Ève nouvelle n’a aucunement l’ambition et le désir d’être la génitrice de la race et de mettre son ventre au service des hommes du village. Au fond, le cadre science-fictionnel sert ici à dramatiser la situation et à lui donner un caractère d’extrême urgence. Il permet à Lise Lacasse de rendre exemplaire un cas qui, en temps normal, n’aurait pas mérité toute cette attention. Mais quand il s’agit de la dernière femme, la seule capable d’assurer la survie de l’espèce, l’histoire acquiert une dimension universelle.

Le point de départ du roman de Lise Lacasse rappelle évidemment le propos de Margaret Atwood dans La Servante écarlate. Les deux auteures abordent en effet le thème de la maternité et du rôle social de la femme comme procréatrice. Cependant, les ressemblances s’arrêtent là. Si Atwood brosse le tableau d’une société totalitaire qui a réquisitionné le ventre des femmes, Lacasse s’en tient avant tout à un point de vue individuel. La narration est en effet assurée par la jeune fille qui, d’entrée de jeu, déclare : « Si je ne raconte pas mon histoire, je vais mourir. Pourtant il me semble que je n’ai jamais vraiment vécu. » De plus, elle conçoit sa vie en fonction d’elle-même, de ses désirs et de ses rêves et non en fonction du rôle qu’on attend d’elle. Elle cherche à résister à tout prix aux pressions que son milieu exerce sur elle.

La Corde au ventre est le récit de la lutte d’une conscience individuelle qui refuse d’abdiquer son identité au profit de la collectivité. La démarche de Lise Lacasse est foncièrement féministe et se situe dans la lignée des Louky Bersianik (L’Euguélionne), des Nicole Brossard et des Madeleine Gagnon qui revendiquent pour la femme la propriété exclusive de son corps. L’attitude individualiste, voire égocentrique, de la narratrice est source d’étonnement pour un lecteur de SF car ce genre littéraire véhicule volontiers des valeurs comme l’abnégation, la responsabilité sociale de l’individu et l’altruisme.

On peut mesurer l’énorme différence idéologique qui sépare le roman de Lise Lacasse de celui de Jean Tétreau, Les Nomades, alors qu’une femme, unique rescapée d’un cataclysme, se met à la recherche de survivants, guidée par l’instinct de survie de la race humaine. Faut-il rappeler que le roman de Tétreau présente la vision d’un homme et qu’il date de 1967, soit avant que le mouvement féministe ait secoué la littérature québécoise ? Même si l’auteure ne livre que très peu d’informations sur l’origine de la catastrophe qui n’épargne que le petit village de Sylver Bud, La Corde au ventre est un roman de science-fiction qui, par ailleurs, fournit sans doute un prétexte à l’auteure pour parler de la condition féminine et de la maternité. On pourrait même y voir une allégorie sur la société québécoise à l’heure de la dénatalité car, ne l’oublions pas, les prénoms des personnages sont tous francophones.

Le récit est divisé en trois parties qui correspondent en gros aux trois étapes de la vie : l’enfance, la puberté et l’âge adulte. La première partie est la plus longue car c’est là que tout se joue, que l’éducation conditionne l’enfant au futur rôle social qui l’attend. La deuxième partie rend compte des angoisses de la narratrice qui voit approcher l’échéance des premières règles et qui mobilise toutes ses énergies pour vaincre la peur de la mort. Elle se termine avec la victoire de la vie et le départ de l’héroïne avec Claude.

La troisième partie est centrée sur l’ambivalence de la jeune fille face à la maternité. Il y a d’ailleurs un truc génial dans cette troisième partie qui montre à quel point la maternité, que les féministes le veuillent ou non, constitue la clé de l’identité féminine. Jusque-là, la narratrice n’avait jamais été nommée. Ce n’est que dans les dernières pages, alors qu’elle est devenue enceinte, qu’on apprend qu’elle se nomme Solange. Ce sera la seule fois que son nom sera prononcé comme si la maternité lui conférait désormais une identité. Cette révélation ressemble à un aveu de la part de Lise Lacasse qui laisse entrevoir une réconciliation avec elle-même. La petite Solange a désormais trouvé son équilibre. Elle n’a plus à porter sur ses épaules le poids de l’humanité entière. Son cheminement vers la liberté n’a pas été facile. Sa détermination et son courage ont suscité la sympathie du lecteur quand l’enfant a dû lutter contre la protection étouffante de sa grand-mère.

L’écriture de Lise Lacasse a su traduire ce climat d’angoisse et ce sentiment de claustrophobie qui ont marqué l’existence de Solange. Les paragraphes sont longs et la ponctuation y est inhabituelle. Il manque des virgules et quand il y en a, des points seraient plus indiqués. Il en résulte une phrase longue constituée en fait de trois ou quatre phrases mises bout à bout. Souvent, la dernière n’a rien à voir avec les précédentes : « Au fil de leur conversation, sans le montrer, j’apprenais d’où je venais, je voyais enfin la grande salle où les hommes s’étaient d’abord réunis pour trouver le courage de survivre, un seul escalier menait au logement du haut. » Cette pratique entretient aussi la confusion dans les pronoms personnels. On ne sait pas toujours à qui renvoient les nombreux « ils ».

La Corde au ventre n’est pas un roman facile. Comme le récit est très centré sur le corps, les scènes de menstruations ne manquent pas. Cette obsession du sang peut s’expliquer en bonne partie par le mal mystérieux qui fait mourir les femmes de Sylver Bud. À cause de son sujet et compte tenu qu’il est publié aux éditions Trois, une maison vouée à l’écriture des femmes, le roman de Lise Lacasse comptera sans doute en grande majorité des lectrices. Je serais curieux de savoir ce qu’elles en pensent. Pour ma part, il me semble que cette thématique nous ramène une quinzaine d’années en arrière, à la décennie de 70, ce qui n’enlève rien à la valeur littéraire de cette œuvre. [CJ]

- Source : L'ASFFQ 1990, Le Passeur, p. 111-114.

Références

- Cloutier, Georges Henri, Solaris 97, p. 37.

- Gervais, Jean-Philippe, Solaris 97, p. 37-38.

- Marcoux, Nathalie, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec VIII, p. 187-188.