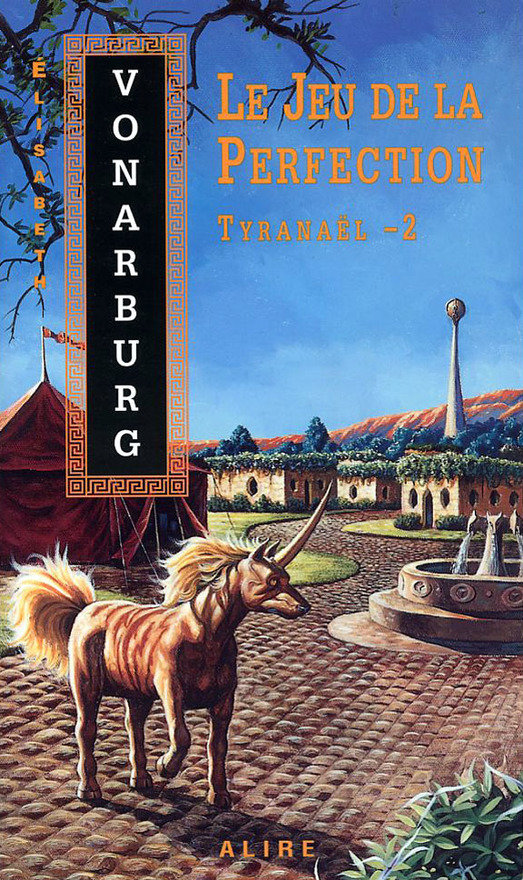

À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

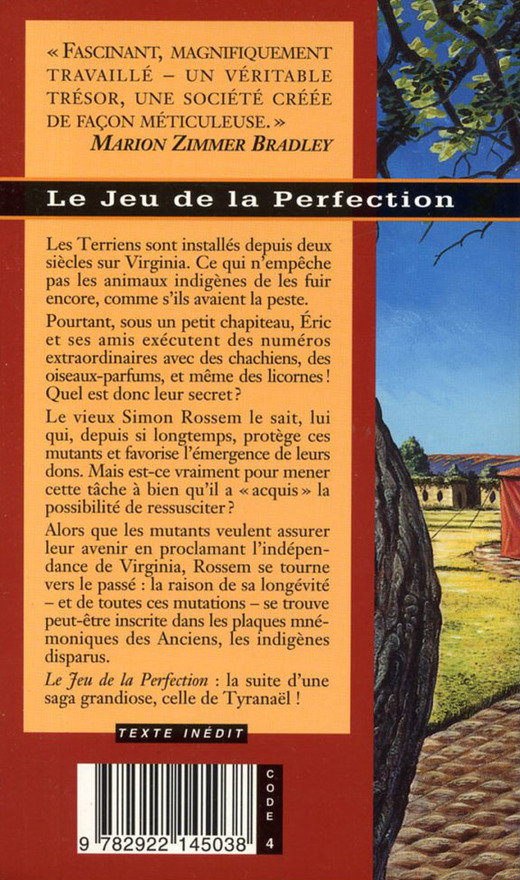

Deux siècles se sont écoulés depuis la colonisation de Virginia. Un sentiment d’indépendance croît chez les Virginiens, malgré que la Terre fasse tout pour garder sa mainmise sur la politique et l’économie virginiennes, à travers les grandes compagnies comme la BET et la BIAS. Le Corporatisme freine l’évolution de Virginia et l’empêche de prendre en main son destin. À l’instar des Martiens, les Virginiens aspirent à la liberté, leur statut de colonisés ne leur suffit plus à mesure que leur sentiment d’appartenance à leur nouveau monde se développe. Par ailleurs, la Terre cherche à déverser un flot continu de colons sur Virginia, alors que cette dernière considère avoir atteint le bon ratio habitant-ressources et veut éviter de revivre les grands cataclysmes terriens créés en majeure partie par la surpopulation. Les tensions sociales s’accentuent donc entre la colonie et la planète-mère et culminent avec un soulèvement majeur et l’explosion du Mercure, en orbite autour de la planète, qui symbolise le pouvoir terrien.

Parallèlement à ces dramatiques événements, les mutations génétiques qui étaient spontanément apparues lorsque les pylônes anciens s’étaient illuminés sur toute la planète ont amené la création d’une nouvelle minorité sociale. La peur du caractère imprévisible et du potentiel destructeur des mutants engendre, au sein du CÉREX (Centre d’études et de recherches exobiologiques), la création d’un programme visant à étudier des cobayes au moyen de procédés douteux et outrageants. Les mutants, représentés par un mouvement de résistance naissant, savent qu’ils ont tout intérêt à appuyer l’entreprise de l’indépendance puisqu’ils se différencient de plus en plus des Terriens d’origine ; ils devront œuvrer dans l’ombre pour infléchir le destin en leur faveur et prendre le contrôle de Virginia, objectifs qu’ils atteindront, ultimement.

Autres parutions

Commentaires

Tout au long du roman, l’auteure adopte généralement le point de vue de Simon Rossem, alias Frédéric Janvier, alias Nathan Légaré, alias Antoine Fersen, alias Élias Navadad, mutant à part parce que télépathe extrêmement puissant qui a le don de cacher totalement sa présence aux autres, en plus d’avoir la mystérieuse capacité de ressusciter lorsque son corps devient trop vieux. Est-il immortel ? Ne l’est-il pas ? Trouvera-t-il les réponses à ses questions dans les plaques mémorielles des Anciens, trouvées dans une cache secrète du Musée de Cristobal ? En plus de ses recherches sur la nature des différentes mutations et sur les Indigènes, il mettra tout en œuvre pour protéger les mutants et les aider à apprivoiser leur nature. C’est d’ailleurs lui qui coordonnera dans le plus grand secret la résistance mutante, composée de ses protégés, dans l’attente du moment propice au « grand dévoilement ».

De prime abord, le point de vue offert au lecteur sur la situation est celui de la communauté mutante puisque sa nature même fait en sorte qu’elle remet en question l’appartenance de la population virginienne à la Terre. Cependant, la quête identitaire qui s’est amorcée s’étend à l’ensemble de la population et elle se fait notamment sentir à travers le vecteur linguistique. En effet, le virginien, né de l’assemblage des dialectes parlés aux quatre coins de la planète (franca, anglam, slavic, afran, etc.), rappelle une sorte de « Tour de Babel » : « Il fut un temps où l’on pouvait voyager d’un bout à l’autre du continent en étant sûr de comprendre tout le monde et d’en être compris. C’est ça, le virginien […]. C’est ce que nous avons de plus spécifique, notre héritage le plus original, nous devons le conserver, le rationaliser et l’institutionnaliser » (p. 237).

On ne peut manquer de voir une métaphore de la situation québécoise dans ce désir des Virginiens de se distinguer de la Terre et dans la « solidarisation » de la planète autour de la cause de l’indépendance. Ce débat concentré autour de la question linguistique ne peut manquer de rappeler la défense de la langue française au Québec et dénote également un fantasme d’universalité. De plus, le récit se focalise sur la perception virginienne de la situation ; ainsi, la Terre est présentée comme entretenant des rapports opportunistes et condescendants avec sa colonie, qui en développe sans surprise un complexe d’infériorité : « Il est de bon ton, dans la haute société virginienne, ou celle qui se veut telle, de considérer avec une indulgence un peu méprisante tout ce qui est virginien : c’est une colonie après tout. La vraie lumière de la civilisation brille ailleurs, n’est-ce pas, autour de ce point imperceptible dans le ciel nocturne, le soleil de la Terre » (p. 146).

Dans cet amer trait d’ironie lancé par Tess, jeune télépathe virginienne, on entend toute la rage contenue d’un peuple qui sent le contrôle de sa propre société lui glisser des mains au profit de gens qu’on considère de plus en plus comme des « étrangers » et des « parasites », d’autant plus qu’ils détournent les capitaux de la colonie vers la planète-mère. Cette situation fait étrangement écho à l’invitation à l’éveil et à la rébellion de Gaston Miron dans « La Batèche » (tiré de L’Homme rapaillé) : « Du chiendent d’histoire depuis deux siècles/Et me voici/Sortant des craques des fentes des soupiraux ». Ainsi, le fait que l’écrivaine ait situé son deuxième tome deux cents ans après l’implantation des premiers colons virginiens est-il vraiment de l’ordre de la simple coïncidence ?

Par ailleurs, le thème de la xénophobie est abordé à travers le phénomène de la mutation. Tout à leur obsession du pouvoir et du contrôle, les puissants cautionnent les pratiques douteuses du CÉREX afin de se prémunir contre les dangers de certains dons ou dans l’espoir de se les approprier. Force est alors de constater que la peur engendre souvent la barbarie et, bien entendu, ici, c’est la devise « La fin justifie les moyens » qui prime. La résistance sera créée pour venir en aide aux malheureuses victimes de cet organisme et, en agissant de la sorte, la haute société virginienne concrétisera elle-même ses propres peurs en motivant les mutants à prendre le contrôle du gouvernement.

Au centre de l’organisation mutante, il y a Simon. Il est sans contredit le plus apte à servir de guide à ses semblables puisque seuls les télépathes de sa trempe ont accès aux plaques mémorielles des Anciens, enfouies dans les salles secrètes du Musée de Cristobal et dans lesquelles il puise l’information nécessaire à l’apprivoisement des différents dons émergeant dans la population humaine, tout en se familiarisant avec la mythologie et l’histoire anciennes. Vonarburg reprend donc, dans ce tome, la stratégie textuelle de l’alternance entre les points de vue humain et ancien sur la question de la mutation. Ainsi, désespérant de trouver un jour un autre représentant de son étrange mutation, Simon a pour compagne fidèle une solitude grandissante, et sa situation est constamment mise en parallèle avec celle de Ktulhudar, un des héros anciens dont les plaques d’adixe narrent les aventures et les exploits. Pourvu du même don que Simon, le « roi métis » partage avec lui la solitude et l’immense lassitude inhérentes à leur nature. De plus, les deux immortels portent un fardeau très lourd : Ktulhudar porte sur son dos le destin de son peuple et son statut « d’élu », tandis qu’on apprend à connaître un Simon déchiré entre son obsession de la liberté et le dosage de manipulation nécessaire (englobant le mensonge sur sa vraie nature) pour rendre cette liberté possible.

La rareté de leur condition fait donc de ces deux hommes des êtres exceptionnels, mais également des marginaux parmi les marginaux : « On peut être trop différent parmi les différents » (p. 112). Cette réflexion de Simon fait d’une part écho à la solitude d’Eïlaï, dans le premier tome, et, d’autre part, donne le ton au récit de Mathieu, dans le troisième tome (Mon frère l’ombre), créant ainsi une continuité dans la série. Enfin, la focalisation interne adoptée par l’écrivaine permet au lecteur, en lui donnant accès aux pensées de Simon, de Tess, de Michaël, de Martin et de bien d’autres, de saisir la difficulté pour ces pionniers mutants d’explorer et de contrôler leurs dons, surtout dans un monde où la moindre différence est stigmatisée et jugée dangereuse.

Le lecteur peut également relever, à mesure que le récit se déroule devant ses yeux, un paradoxe entre le désir de différenciation des Virginiens par rapport à la Terre et leur aveuglement volontaire quant à la Mer, phénomène inexpliqué absorbant toute énergie, toute vie qui entre en contact avec elle et recouvrant environ 80 % du globe pendant la moitié de l’année. Même après deux cents ans, elle fait encore peur : « La Mer revient à minuit ; demain, il n’y aura personne dans le Parc. […] Lorsqu’on est au cœur du Parc, on peut très bien s’arranger pour ne pas [la] voir : il suffit de se tourner vers l’intérieur des terres. Mais on sait [qu’elle] est là, que la Mer est présente. C’est encore trop pour la plupart des gens » (p. 177).

Cet état de fait permet d’aborder plusieurs travers humains : d’une part, on reproduit les mêmes clivages sociaux que sur Terre : les riches demeurent dans les hautes-villes qui ont l’électricité toute l’année, ce qui leur permet tout bonnement d’ignorer le phénomène, tandis que les défavorisés restent sous la barre d’influence de la Mer et vivent avec elle la moitié de l’année. D’autre part, l’homme ne semble pas avoir perdu son réflexe d’ignorer ce qu’il ne contrôle pas, même si cette attitude entre ironiquement en conflit avec le désir des Virginiens de s’approprier leur planète d’adoption.

Parallèlement, les Virginiens adoptent la même ligne de conduite par rapport aux vestiges laissés par les Anciens : on n’aime pas se rappeler que d’autres nous ont précédé sur ce sol qu’on veut tant considérer comme nôtre. Des ghettos de marginaux se créent conséquemment dans les zones « horlemur ». La résistance mutante va d’ailleurs y trouver refuge, en sachant que les puissants préfèrent éviter ces secteurs des cités. Dans la partie haute des villes, on tente de reproduire le confort terrien d’avant les cataclysmes et, de ce fait, on emprunte inexorablement la même route vers la surconsommation, le matérialisme, la pollution, la désagrégation de l’environnement, plutôt que de s’adapter à la technologie ancienne, axée sur une symbiose avec l’environnement. On mange les légumes et les fruits terriens plutôt que de s’adapter aux produits locaux. Finalement, on en arrive à se demander si les Virginiens sont réellement si différents des Terriens ou s’ils s’emploient à créer une deuxième Terre qui périclitera lentement comme la première.

La pentalogie Tyranaël n’est pas celle que l’on recommanderait a priori aux néophytes du genre SF ; l’auteure elle-même en a souvent convenu. C’est que cette série découle de la création d’un univers extrêmement complexe, à la fois basé sur l’imaginaire foisonnant de l’écrivaine et sur des recherches extrêmement fouillées dans divers domaines. Par ailleurs, Vonarburg a cette façon admirable de dévoiler et d’approfondir sans pudeur aucune la psyché de chacun des personnages, et le fait qu’ils sont issus de différents milieux dans la société virginienne a pour effet vertigineux que le prisme de leurs points de vue permet à la fois au lecteur de s’immerger totalement dans ce monde fascinant et de l’appréhender dans son intégralité. En cela, « [l]a structure éclatée de la narration, en particulier dans le tome un, rend parfois la lecture un peu ardue mais elle contribue, paradoxalement, à rendre plus accessible la complexité du monde. Tout le livre se base sur un substrat scientifique soigneusement travaillé — avec de fréquents recours à l’archéologie, l’ethnologie, l’exobiologie, la gestion des écosystèmes pour donner des angles narratifs variés — mais l’ensemble n’est jamais pesant malgré la quantité ahurissante d’informations que le lecteur absorbe au fil des pages », écrit Jean-Claude Dunyach dans NooSFere.

Le fait que l’on finit toujours par revenir au point de vue de Simon Rossem imprime une ligne directrice claire à l’ouvrage et donne accès à une perception tant individuelle que globale du mouvement collectif des Virginiens vers la consolidation de leur identité et de leur autonomie sociale. Néanmoins, pour faciliter le travail de reconstruction mentale du lecteur, un lexique aurait pu être ajouté à la fin de l’œuvre, notamment pour rappeler à la mémoire du lecteur la signification des sigles variés qui parsèment le récit (BET, BIAS, CÉREX, etc.), de certains termes d’argot virginien ou tirés de la langue des Anciens.

Élisabeth Vonarburg a mis trente ans à accoucher de Tyranaël ; il en résulte un récit d’une ampleur et d’un réalisme ahurissants, doublé d’une réflexion poussée et souvent dérangeante sur les nombreux travers de l’humanité, notamment sa navrante propension au conformisme et son penchant pour l’autodestruction qui ne peuvent que remettre en question la pérennité de la race. En ce sens, l’humain n’est-il qu’un vulgaire parasite condamné à se trouver sans cesse un nouveau monde à anéantir ? A-t-il besoin d’un phénomène extraterrestre comme la Mer qui, en le changeant subtilement, l’aidera à franchir le prochain stade de son évolution et à se survivre à lui-même ?

Heureusement, tout ce questionnement angoissant est contrebalancé par l’immersion du lecteur dans le point de vue individuel de personnages auxquels on s’attache rapidement ; Simon, Tess, Martin, dans l’absolue franchise de leurs pensées et de leurs émotions, nous permettent à la fois de mesurer la complexité de la situation à laquelle ils sont confrontés et d’appréhender sous un meilleur jour l’humanité faillible, certes, mais lumineuse à sa façon. Ainsi, Élisabeth Vonarburg « renverse avec délicatesse un grand nombre d’idées reçues, elle prend régulièrement le lecteur à contre-pied sans avoir l’air d’y toucher, elle reconstruit de l’intérieur des sociétés nouvelles en remettant chaque règle en question. On ne ressort pas nécessairement intact de ce livre, et c’est tant mieux », conclut Jean-Claude Dunyach. [JBC]

- Source : L'ASFFQ 1996, Alire, p. 210-214.

Prix et mentions

Prix littéraire du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Roman) 1997

Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois 1997

Références

- Beauregard, Robert, Nuit blanche 68, p. 11-12.

- Bérard, Sylvie, Solaris 123, p. 35-38.

- Dunyach, Jean-Claude, Galaxies 4, p. 141-143.

- Martel, Clément, Québec français 105, p. 18.

- Martin, Christian, Temps Tôt 44, p. 42.

- Mercier, Claude, Proxima 2/3, p. 102-103.

- Trudel, Jean-Louis, KWS 29-30, p. 40-48.