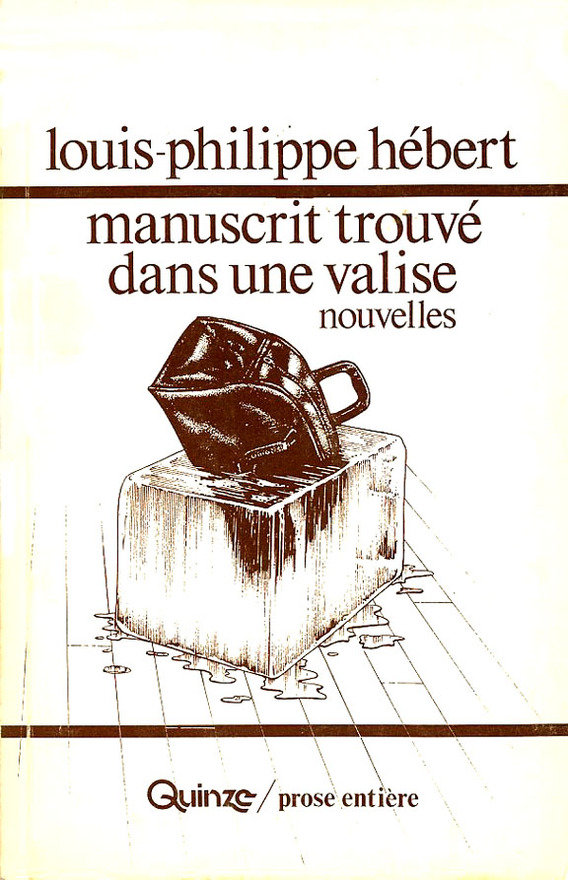

À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

[10 FA ; 1 SF ; 20 HG]

Mon oncle Léon

Énigme en voie de solution

La Rue de la Visitation

Manuscrit trouvé

Tsé-tsé

Le Port de Talon-Haut

Le Harnais

La Ceinture collimatrice

Le Théâtre de la variété

Le Jardin

Cosmogonie horticole

On se lève

Court Métrage

Histoire d'incendie

Poutrelles d'acier

La Pelure

La Pratique

La Position

Certaines salles

L'Obsession panoramique

La Baraque de Mr Karp

Entrée libre

Si vous saviez

La Suite

Génériques

La Maladie des yoyo

Le Thème du singe

Photo tombée d'un parapluie

Les Ouvreuses

Le Procès du concierge par ses locataires mêmes ?

L'Assassin repenti

Commentaires

Le recueil Manuscrit trouvé dans une valise de Louis-Philippe Hébert s’intéresse au milieu du cinéma, plus particulièrement aux salles de cinéma que nous pouvions autrefois visiter (à une époque où l’on se faisait accueillir par des ouvreuses, personnes chargées de conduire les spectateurs à leur place après avoir contrôlé leur billet). En soi, le recueil ne fait qu’effleurer le fantastique et la science-fiction dans une petite partie des textes qu’il renferme. D’une très grande cohérence, ce recueil propose cependant de courtes nouvelles plus intéressantes et pertinentes les unes que les autres en utilisant un style à la fois simple et poétique.

Dans « La Rue de la Visitation », nouvelle à saveur fantastique, Hébert s’intéresse davantage à l’ambiance qu’à l’histoire en elle-même. Grâce à des descriptions imagées et à un style rythmé, le texte permet au lecteur d’éprouver la même peur et la même fascination que le narrateur par rapport à l’ennemi, lequel se révèle être une sorte de créature féline qui exécute une danse en pleine saison des amours. L’allégorie sur l’amour développée par l’auteur est d’ailleurs très réussie : par l’entremise d’un fantastique plus près du romantisme gothique que du fantastique actuel, Hébert suggère des émotions dans un décor oppressant qui séduit plus qu’il n’effraie. À l’aide de quelques mots simples, le lecteur saisit la personnalité et les questionnements du narrateur. Cette courte nouvelle fait également office de petit cabinet des curiosités, comme ceux que nous retrouvions autrefois pour les plus voyeurs d’entre nous. Les non-dits font ici tout le travail et participent à la réussite d’un texte rempli d’émotions et d’humanité, un texte qui s’intègre bien à l’ensemble du recueil et qui représente une sorte d’amuse-gueule au reste de l’ouvrage. Même s’il s’intègre plus difficilement au thème du recueil, ce texte n’en demeure pas moins réussi.

La signification de « Cosmogonie horticole » est, pour sa part, plutôt complexe à saisir, même si le lecteur possède toutes les clés pour en comprendre le sens. À l’image des auteurs dont Hébert fait mention dans ce texte, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses sur le sens réel de la nouvelle. L’auteur semble nous livrer une réflexion sur une œuvre de création et sur l’évolution de son sens au-delà de celui d’origine, jusqu’à ce que les nouvelles significations finissent par se confondre avec le sens originel de l’œuvre. Tel l’ouroboros mentionné à la fin du texte, le sens d’une œuvre n’est qu’une boucle sans fin, une émission d’hypothèses éternelles qui alimentent la création d’origine. Nous n’avons ici aucun personnage mis en scène, voire aucune atmosphère particulière décrite. Il s’agit plutôt d’une réflexion onirique et poétique libre d’interprétation. C’est sans doute le texte à la signification la plus obscure du recueil, mais aussi celui qui nous reste le plus longtemps en mémoire.

Avec la nouvelle « Histoire d’incendie », Hébert touche à l’absurde, mais aussi au cinéma catastrophe qui, un temps, était un genre cinématographique très populaire. Mettre en scène un homme dont les lunettes s’enflamment à la sortie du cinéma n’est pas chose usitée et n’est pas non plus dénué d’intérêt, surtout sachant que l’auteur, dans le jeu de clés à la fin du recueil, classe ce texte dans la catégorie « film à catastrophe ». On remarquera vite que l’auteur s’intéresse plutôt à la forme qu’au contenu, ce qui n’est pas plus mal non plus : nous avons ici droit à une multitude de jeux de mots savoureux utilisant le champ lexical du mot « incendie ». Nous pourrions voir dans ce texte une sorte de moquerie des gens qui en viennent à réaliser un « autodafé », sur le plan figuratif, pour passer à l’histoire. Écrite dans un style fluide, cette nouvelle au personnage plutôt décalé est amusante et s’intègre à merveille dans l’ensemble du recueil. Même si ce texte n’a que peu à offrir aux amateurs de fantastique, il n’en demeure pas moins réussi.

« La Pelure » nous offre, quant à lui, un texte bien ancré dans le fantastique. Dans cette nouvelle, une maladie de la matière sévit : elle fait en sorte que sur chaque objet (vivant ou non) se forme une autre version de l’objet, comme un clone plus grand qui l’enveloppe. C’est sans doute le texte le plus accessible du recueil en raison de sa structure narrative qui délaisse légèrement le jeu formel au profit de l’histoire. Le décor est ici plus concret, et des personnages nous font part de leurs émotions. Dans cet univers farfelu auquel nous convie Hébert, le lecteur côtoie des gens troublés qui, même s’ils souhaitent s’adapter à leur environnement, n’arrivent qu’à perdre chaque jour une petite partie d’eux-mêmes, comme un maquillage que nous essayons sans cesse de porter. En prenant en compte les préoccupations des personnages qui font tout, jusqu’à se peler des morceaux de peau, pour survivre, Hébert nous livre un texte utilisant avec maîtrise le thème de la mutation et des apparences. « La Pelure » s’avère ainsi une nouvelle divertissante, voire angoissante par moments, mais aussi une nouvelle qui porte à réflexion sur les changements de la société et notre désir de nous y adapter.

Comme tous les textes du recueil, la nouvelle « Entrée libre » fait référence à un élément lié au cinéma, les films pornographiques dans le présent cas. Doté d’une texture poétique qui le rend plus complexe à déchiffrer, ce texte s’intéresse davantage à la création d’atmosphère, à l’interdit et aux transgressions qui y sont reliées. Hébert aborde ici le thème de l’humanité face à la bestialité. Il fait d’ailleurs maintes fois usage des figures de style de l’opposition, ce qui solidifie le lien entre le contenant et le contenu. Cette œuvre, dont la lecture s’avère fluide, est aussi l’une de celles du recueil qui traite du cinéma sans que ce soit simplement suggéré. En tant que lecteur, on a d’ailleurs l’impression qu’on ne devrait pas lire ce texte ; c’est là toute la force de l’écriture d’Hébert, soit de nous faire ressentir une gamme d’émotions en particulier en seulement quelques mots. « Entrée libre » s’avère sans doute une nouvelle nécessitant qu’on la relise à plusieurs reprises et qu’on prenne notre temps pour l’analyser de fond en comble afin d’en saisir toutes les clés.

Dans « Si vous saviez », nous avons droit à une sorte de géant pour narrateur, lequel décrit l’endroit où il habite et les gens qui vivent à proximité de sa demeure. La nouvelle s’attarde davantage aux détails et aux réflexions qu’à l’histoire à proprement parler. C’est pourquoi certains lecteurs de fantastique amateurs d’intrigues resteront probablement sur leur faim. Mais ne boudons pas notre plaisir, car la prose de l’auteur sait nous faire adhérer de façon instantanée à un univers totalement autre qui est empreint de féérie. Toutefois, cette nouvelle, comme la plupart des autres textes du recueil de Hébert, nous propose un instantané qui ne semble pas livrer de message en particulier ou avoir de sens précis. Est-ce là pourtant le but du texte ? Je ne le crois pas, car « Si vous saviez » joue plutôt sur la forme que sur le contenu. À l’instar du « zoom out » dans le langage cinématographique, elle part du petit vers le plus grand. En résumé, ce texte se lit et se savoure davantage pour la force de ses images que pour le sens de ses mots.

« La Suite », nouvelle qui s’inscrit dans le réalisme magique, voire l’onirisme, s’intéresse au symbole que représente la maison, soit la famille, le bien-être, l’appartenance, etc. Au contraire du texte « Si vous saviez », nous avons ici le « zoom in », soit le plan qui nous permet de partir du plus grand vers le plus petit. De son style toujours aussi imagé, l’auteur crée une sorte de poupée russe en parlant d’une maison installée dans une autre maison pour se réchauffer. Le narrateur du texte, surpris par cet événement inusité, nous fait part, avec moult jeux de mots savoureux, de ses soucis quant à la présence de cette maison sise près de son poêle à bois. Encore une fois, l’auteur tire parti des non-dits et s’amuse avec les mots pour le plus grand plaisir du lecteur qui, perspicace, reconnaîtra ici et là des expressions détournées. Véritable réussite sensorielle, cette courte nouvelle prouve à quel point Hébert excelle dans le maniement de la langue et aime davantage jouer avec la forme d’un texte que de raconter une histoire ayant un début, un milieu et une fin.

La nouvelle « La Maladie des yoyo » constitue un moyen pour l’auteur d’aborder le thème de la mort par l’entremise de l’effet cinématographique de la surimpression : il y met en scène un futur où la science permet aux humains de vivre éternellement, en contrepartie d’une disparition psychique. Dans un village, une jeune fille « disparaît » après avoir vu, dans un champ, un homme mort couvert de plumes. Tous les personnages mis en scène dans le texte voient la mort de façon différente, ce qui permet à l’auteur d’illustrer le fait que chacun vit cet aspect de la vie selon sa personnalité. C’est également l’occasion pour Hébert d’aborder les mythes et les cultes liés à la mort, lesquels semblent aider l’humain à mieux vivre avec ce concept. L’auteur décrit ainsi avec habileté le processus de deuil qui s’enclenche à la suite de la mort d’un être cher : certains se réfugient dans la science, d’autres dans la spiritualité, tandis que d’aucuns préfèrent se concentrer sur les émotions qu’ils vivent sans nécessairement les rationaliser. Chaque personnage mis en scène par Hébert dans « La Maladie des yoyo » représente ces différentes croyances, qu’elles soient de nature scientifique ou spirituelle. Au final, qu’est-il arrivé à la jeune fille, disparue à la suite de la mort de l’homme à plumes ? On nous en révèle bien peu à propos de cet événement, à l’image de la mort, qui demeure inconnue pour tous les vivants.

Dans « Le Thème du singe », Hébert aborde non seulement le thème du cinéma d’horreur, mais aussi celui du processus créatif. En s’inspirant du film King Kong sorti en 1933, lequel relève des films d’horreur fantastique de monstres géants (kaijū), l’auteur traite de la création d’un monstre (dans ce cas-ci, une histoire), qui devra vivre par lui-même une fois créé (l’histoire publiée). Hébert nous entraîne alors de façon habile dans les réflexions du narrateur quant à la présence de l’horreur dans la vie quotidienne. Plus encore dans cette nouvelle que dans tous les autres textes du recueil, on a l’impression, en tant que lecteur, que cet ouvrage s’inspire du courant artistique et littéraire de l’automatisme : dans « Le Thème du singe », le narrateur nous défile ses pensées sans qu’il ne semble y avoir de cohérence. Là où Hébert se distancie de ce courant, c’est que ses textes s’avèrent travaillés, jusqu’au jeu de clés présent en fin de volume. Cette nouvelle se révèle ainsi une expérience littéraire envoûtante et inspirée.

« Les Ouvreuses », pour sa part, invite les lecteurs à découvrir le métier d’ouvreuse en décrivant les femmes qui occupent ce poste comme des êtres attirants aux allures presque éthérées. Comme dans les autres textes du recueil, une narratrice nous présente un élément lié au cinéma afin de renforcer le thème abordé. À mon avis, ce texte-ci s’adresse moins aux amateurs de fantastique, car les codes que l’on retrouve habituellement dans ce genre ne sont que très peu exploités (si comparer des ouvreuses à des créatures affamées puisse vraiment relever du fantastique). Le texte n’en est pas moins réussi, car il nous décrit avec doigté la fébrilité et l’attente vécues avant que ne commence la projection d’un film. Hébert, encore une fois, nous convie à une lecture mémorable, où les apparences sont souvent trompeuses.

Enfin, « Le Procès du concierge par ses locataires mêmes ? » termine le recueil en traitant d’un élément qui nous semble anodin lorsque nous allons visionner un film au cinéma, mais qui a somme toute son importance : le personnel d’entretien. La nouvelle décrit le travail de ces employés à une époque où ils se promenaient dans les rangées durant la projection d’un film pour tout nettoyer, sans toutefois déranger les spectateurs. Faisant suite à « Les Ouvreuses », cette nouvelle n’a de fantastique, à mon avis, que les descriptions des gens (balayeurs et ouvreuses), qui sont comparés à des créatures préférant la nuit et utilisant la lumière pour chasser les indésirables. La verve d’Hébert est, ici, toujours aussi mordante, et la construction de la nouvelle vient compléter de belle façon un recueil de nouvelles par fragments travaillé et maîtrisé. [MA]

Références

- Janelle, Claude, Solaris 32, p. 31 et 33.

- Lahaie, Christiane, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec VI, p. 491-492.