À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

Par une chaude journée de fin d’été, le narrateur prend la route qui longe la Grande Rivière pour monter vers un obscur village du nord. Loin d’être anxieux devant les imposants nuages qui s’amoncellent dans le ciel, il pressent que ce périple deviendra une étape importante de sa vie.

Peu après avoir dépassé le lieu-dit des Petites-Allumettes, l’orage se déchaîne, le forçant à immobiliser son véhicule. Un éclair s’abat sur un grand pin blanc au moment où une autre automobile surgit. Des débris enflammés la percutent, le véhicule effectue plusieurs tonneaux avant de prendre feu et un homme s’en extrait in extremis. Il s’avance aussitôt vers le narrateur et, sans préambule, lui annonce qu’il a « vu la hache de feu de l’Éternel s’abattre » pour le désigner comme celui qui apportera un sang nouveau à la lignée des chefs. Convaincu d’avoir affaire à un homme troublé, le narrateur accepte néanmoins de le faire monter à son bord. L’inconnu se dit alors Attikamègue et son attitude retrouve le calme des gens de sa race. Ils rouleront jusqu’aux abords d’un lac où le narrateur laissera son véhicule pendant que celui qui devient son guide montre le long canot indien traditionnel grâce auquel ils s’enfonceront au plus profond de la forêt laurentienne.

Après avoir pagayé toute la nuit dans un état second, l’équipage accoste sur une large grève où, en s’extirpant du canot, le narrateur a la surprise de découvrir que non seulement il n’éprouve aucune courbature mais qu’il est complètement nu et que son corps s’est transformé en celui d’un véritable athlète ! Son guide, qui a subi la même métamorphose, montre cependant une peau totalement enduite de peinture écarlate, bariolée de bleu et de jaune, et trois plumes ornent sa tête.

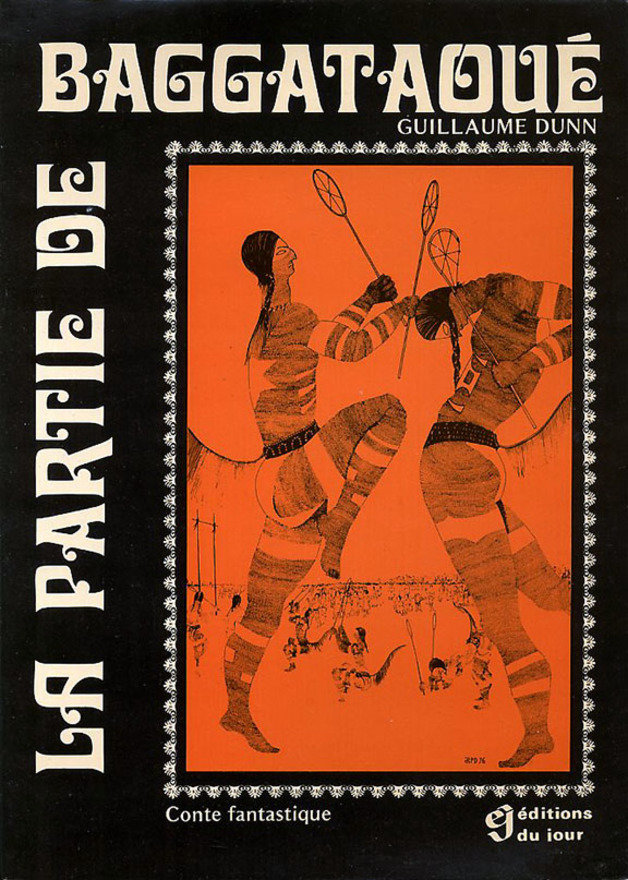

Comprenant qu’il est sous l’emprise d’un événement surnaturel, le narrateur s’enfonce avec son guide dans une forêt aux arbres gigantesques. C’est dans cette forêt, qui ne peut appartenir qu’au passé d’avant l’arrivée de l’homme blanc, que son guide lui révèle son nom – Michitabouchiou, Grand Lièvre Blanc – et leur destination : la grande foire annuelle de Nékouba, qui se tient là où « d’un côté toutes les eaux coulent vers la mer glacée du Nord, de l’autre, vers les eaux salées de Tadoussac ». C’est à cet endroit que se tiendra une grande partie traditionnelle de baggataoué, connue des Blancs sous le nom de crosse. Huit Nations s’y s’affronteront sans merci – Attikamègues, Mistassins, Kakouchacs et Papinachois d’un côté, Hurons, Nipissiriniens, Objiwoués et Outaouais de l’autre.

Dès leur arrivée, Michitabouchiou annonce au grand chef attikamègue qu’il a accompli sa mission, qui était de ramener du pays des vivants celui que les songes ont désigné. Le narrateur apprend alors qu’il fera partie des cinq prétendants au mariage qui seront soumis au choix de la princesse de leur nation, les quatre autres seront désignés parmi les joueurs de baggatoué.

Après avoir assisté à la partie, qu’il trouve d’une remarquable violence, le narrateur, tout comme les autres prétendants, est maquillé convenablement, puis il accomplit tous les rites spécifiques devant le mener à sa présentation à la princesse. Sans surprise et malgré sa très grande nervosité, c’est bien lui que choisit l’Attikamègue, dont le narrateur tombe aussitôt éperdument amoureux. Mais au premier moment de leur rapprochement, ce dernier perd conscience et s’éveille allongé dans l’herbe, engoncé dans ses vêtements d’avant et entouré de gens occupés à déblayer les restes du grand pin foudroyé par la foudre…

Commentaires

Voilà un récit qui s’inscrit dans son époque en véhiculant plusieurs clichés sur les Premières Nations mais, du même souffle, montre une belle ouverture envers la manière de vivre et les traditions et croyances de ces dernières. Bien que certains passages soient trop didactiques, Guillaume Dunn montre en effet une bonne connaissance des cultures autochtones, mais surtout son profond amour pour celles-ci. Or, outre la biographie succincte que vous avez lue plus haut, je ne sais rien d’autre de l’auteur et c’est d’ailleurs par hasard que nous avons découvert l’existence de La Partie de baggataoué. Dunn, tel qu’il est dit du narrateur, possèderait-il lui-même d’anciennes racines abénaquises ? Je ne peux l’affirmer, mais la structure du récit veut manifestement le faire croire.

Mais je reviens au final du résumé, qui ne tient pas compte du dernier chapitre, « Le retour au pays des vivants ». Le narrateur, toujours sous l’emprise de son coup de foudre pour la belle Attikamègue, n’a pas rêvé son aventure, car il reverra une dernière fois Michitabouchiou pour apprendre que ce qu’il vient de vivre n’était que les « fiançailles » avec sa belle et que ce n’est qu’après sa mort qu’il la retrouvera pour toujours.

En terminant ainsi, Dunn ramène le lecteur à l’avant-propos dans lequel il explique pourquoi le narrateur est demeuré célibataire selon l’état civil, alors que lui ne s’est jamais considéré comme tel, suscitant ainsi l’interrogation du lecteur quant à la véritable identité du narrateur qui, de fait, n’est jamais nommé.

Bref, voilà un récit qui m’a agréablement surpris, tout comme la douzaine d’illustrations intérieures réalisées par Pierre Debain (l’une d’elles orne la couverture) soulignent bien l’éloignement du mode de vie ancestral des Amérindiens, axé sur la nature, de celui des Blancs, prisonnier de leur carcan sociétal. [JPw]

- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 193-194.