À propos de cette édition

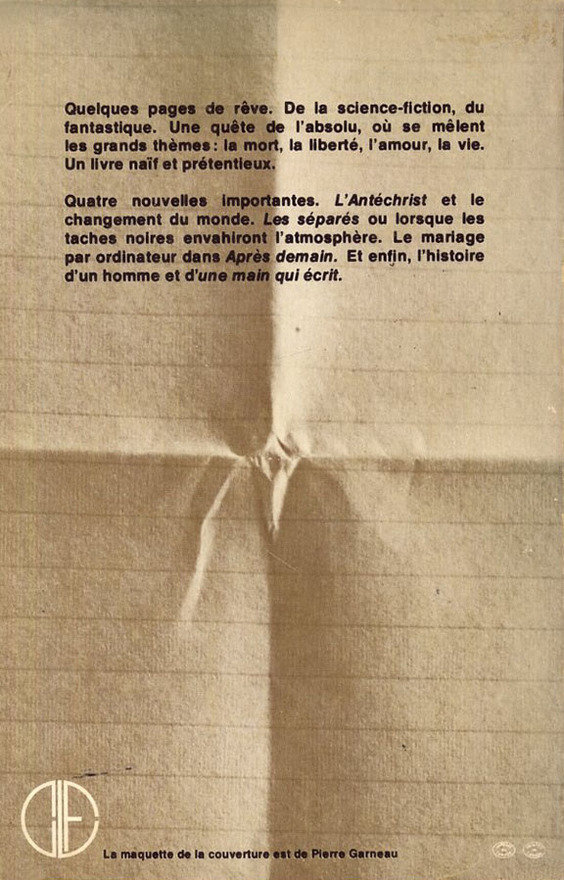

Résumé/Sommaire

[1 FA ; 4 SF ; 11 HG]

L'Illusionniste

Acte premier

Antéchrist

La Planète d'oubli

Acte deuxième

La Nature des choses

Un mois de novembre

Transformation

Le Vieil Homme

Acte troisième, Illusion

Une main qui écrit

Manuscrit 31-3-71-20-E-C. Lachine Québec Canada Terre Soleil

Les Séparés

Entre chat et chatte

Après demain

Acte final

Commentaires

Si être critique signifie trop souvent lire beaucoup d’immondices littéraires, il arrive également que des auteurs peu (ou pas) connus nous surprennent par la qualité de leurs écrits. C’est précisément ce que le recueil Quatre fois rien de Jean-Claude Hamel a su éveiller chez moi : une délicieuse surprise face à un style agréable à lire, à la facture postmoderne bien qu’à quelques reprises on puisse lui reprocher une surabondance d’adjectifs ou une tendance à la répétition prise comme trope, bien qu’elle demeure généralement savamment dosée. Que l’amateur de SFF se le tienne toutefois pour dit : ce ne sont pas tous les récits qui relèvent des genres qui nous intéressent, bien que ceux-ci soient nettement majoritaires au sein de l’ouvrage.

Du nombre, « La Planète d’oubli » demeure sans conteste la meilleure nouvelle. En effet, celle-ci redore le blason du space opera de manière équivoque, grâce à une écriture léchée, superbe dans cette réflexion sur le souvenir et l’oubli, et qui aurait certainement plu à Paul Ricœur. Cette réussite passe en bonne partie par un emploi intéressant de la focalisation externe, où l’œil-témoin décrit le désarroi d’un héros plus grand que nature sombrant cruellement dans une amnésie si absolue qu’elle le fait régresser dans la chaîne évolutive, l’abrutissant jusqu’au stade du primitif ; aussi, le seul passage où la narration devient omnisciente m’est apparu superflu, puisqu’il détonne avec le reste de la nouvelle et ce, sans justification valable. Mais ce n’est là que la seule ombre au tableau, puisque cette fable sur le chaînon manquant dans l’évolution de l’humanité repose sur des prémisses solides, au point où l’ensemble mériterait certainement une réédition dans une revue contemporaine.

Sans être du calibre de ce qui précède, « Antéchrist » est une très bonne nouvelle qui joue également sur le topos du souvenir, mais cette fois par le truchement de la circularité du temps, de l’éternel retour de l’ayant été. Le récit est ainsi une sorte de double, de réduplication parallèle de la vie de Jésus dans ses moments les plus marquants, comme un second avènement contemporain vu sous le regard de Peter, qui se souvient, au moment du triomphe ultime sur l’Église, du parcours effectué, en tant que disciple, aux côtés de Jacques Carel. On sait que la contre-culture hippie était friande de mysticisme ; aussi le récit est-il parfaitement représentatif de cette tendance lourde de l’époque où le texte a été composé. On aurait certes pu souhaiter que l’auteur demeure davantage critique envers les religions ; mais celui-ci se reprend dans la dernière nouvelle de son recueil.

Intitulée « Après demain », c’est là un véritable laïus anticlérical, antiestablishment, à la charge révolutionnaire ouverte et dont l’institution du mariage autant que l’obligation de procréation sous l’auspice religieuse font les frais. Cependant, si, à l’époque où ce texte a été publié, cette réflexion était on ne peut plus pertinente, pour le lecteur contemporain, né dans un Québec post-Révolution tranquille, elle apparaît quelque peu surannée, perdant du même coup une bonne part de sa charge émotive.

J’ai mentionné que le recueil avait une facture postmoderne dans sa stylistique, et cette affirmation prend tout son sens lors de la lecture d’« Une main qui écrit ». Cette nouvelle est un exercice de style à la manière de l’écriture automatique des surréalistes, où l’auteur écrit tout ce qui lui passe par la tête ; sauf qu’ici, la main écrit réellement tout ce que l’auteur pense, alors même qu’il désire que la main cesse. Il ne s’agit donc pas de l’expression de l’inconscient de l’auteur – ce qui était le but recherché par Soupault, Breton et Aragon –, mais bien de son conscient, ce qui donne pour résultat que le texte tient du monologue intérieur, d’un narrateur réfléchissant sur ce qui vient d’être immédiatement écrit. Ce n’est certes pas désagréable en soi, donnant même lieu à des moments qui font sourire le lecteur. Le problème de cette nouvelle, à mon avis la plus faible du recueil, réside plutôt dans l’ajout de certains éléments science-fictionnels, car ce qui possède la main est en réalité une entité extraterrestre tentant de s’emparer du corps de l’écrivain, comme si l’auteur se refusait à écrire un récit fantastique, voire simplement poétique au sens où les avant-gardes de l’entre-deux guerres l’entendaient. La chute vient ainsi gâcher la construction du mystère entourant la possession de la main, transformant un récit fantastique potentiellement intéressant ou un amusant exercice poétique en un médiocre récit de SF, puisque les éléments de ce dernier genre sont scotchés de manière grossière au texte, l’avilissant plus que ne l’enrichissant.

De même, la chute de la nouvelle « Les Séparés » vient également quelque peu gâcher le sense of wonder qui se dégage néanmoins de cette dernière. Il faut comprendre que dans ce texte onirique, intéressant par le traitement d’un collectif d’êtres télépathes ayant perdu toutes autres fonctions sensorielles, la finale, sorte de nouvelle Genèse à la sauce raëlienne, en plus d’être prévisible, est franchement de mauvais goût. Mais qu’à cela ne tienne, la leçon de morale environnementaliste qui se dégage du texte m’est apparue comme avant-gardiste pour l’époque où celui-ci a été publié, ces questions ne prenant une véritable importance dans l’actualité que quelques décennies plus tard.

Dans l’ensemble, il s’agit là d’un recueil qui vaut le détour, et qui place son auteur dans une position enviable dans l’histoire des précurseurs de la SFFQ contemporaine. [MRG]

- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 237-239.

Références

- Spehner, Norbert, Requiem 3, p. 12.

- Wampach, Sophie, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 740-741.