À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

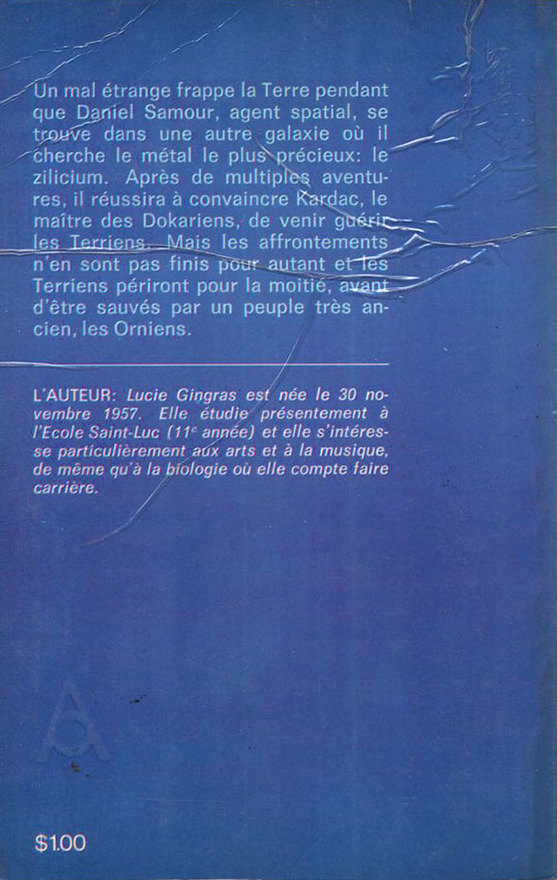

On confie à l’agent spatial Daniel Samour et à son équipe une mission : on a découvert une planète de type terrestre et il doit y aller pour y trouver le métal le plus précieux, le zilicium. Une fois sur place, la planète Joklundar s’étant révélée bourrée de zilicium, l’équipe prospecte mais est en proie à divers accidents et disparitions inexpliqués. L’hélicoptère de Samour s’écrase et Samour disparaît. Entre-temps, on a appris que la Terre se meurt en proie à une inexplicable épidémie qui rend les gens bleus avant de les endormir sans réveil.

Retour à Samour : blessé, ayant découvert une structure souterraine, il y est soigné par des androïdes qui lui apprennent que le lieu est un univers parallèle ; il retrouve le couple de savants disparus. On les amène tous devant un homme et une jeune femme, Kardac et sa fille Orlane, la royauté du système planétaire de Dokar. Ils apprennent que les Dokariens mènent une guerre intergalactique contre les Orniens, créateurs du virus artificiel dont la Terre a été victime ; les Dokariens détiennent l’antidote, qui se présente sous la forme d’un rayon émis par une sorte de fusil désintégrateur.

Il s’avère toutefois que tout cela est en réalité une machination de Kardac, qui a des visées impérialistes transunivers et n’hésite pas à détruire sa propre fille dans l’affrontement fatal. Samour l’apprend, mais trop tard, et il est capturé avec d’autres. Jetés en esclavage, ils se révoltent. Samour retrouve des membres de son équipe – les scientifiques, qui ont été mis à part parce que plus intéressants. Ils ont découvert que les Orniens sont une très ancienne race dont les membres sont constitués d’énergie.

Pendant ce temps, une bataille oppose ceux-ci aux Dokariens, mais ils prévalent, de justesse. Les Orniens, venus délivrer les prisonniers terriens, prennent l’apparence des chefs Dokariens et finissent par gagner. Malgré les craintes des Terriens, les Orniens s’avèrent bienveillants. Ils révèlent qu’ils sont immortels, et ils partagent leurs connaissances avec l’Empire terrien. Enfin, Orlane n’est pas morte, elle va remplacer son père et mener les Dokariens vers un avenir plus paisible.

Commentaires

L’incipit nous fait entrer de plain-pied dans un récit résolument science-fictionnel : « En cette journée de l’an 2571… ». Le vocabulaire rencontré en route ne laisse aucun doute : visiophones, désintégrateurs, trottoirs roulants, traducteurs automatiques, univers parallèles, et plus original surtout pour l’époque, virus artificiel, obnubilateur (juste un nom, mais apparemment un procédé qui pacifie de force). Sans oublier le zilicium, qui à une lettre près évoque le silicium, élément essentiel dans la fabrication des transistors, entre autres ! Les noms sont aussi sans équivoque : Joklundar, Kandar, Dokariens, Orniens, Glorks (une race primitive, évidemment). Et l’histoire n’est pas en reste, dans le registre du space opera, rudimentaire mais bien reconnaissable dans son inflation : empire terrien (dirigé par un Chinois…), luttes entre empires rivaux, race vieille de cent millions d’années, qui a elle-même reçu son savoir d’une race désormais éteinte (on sent passer des échos de Star Trek).

L’intrigue tourne les coins ronds, en particulier la manière dont les Orniens règlent le problème en deux ou trois abracadabras, mais elle a la relative originalité de ne pas faire d’Orlane l’objet amoureux d’un Terrien, la présentant plutôt comme agissante, et garante de l’avenir pacifique de son peuple, puisque c’est elle qui prie les Orniens de ne pas garder les Dokariens dans l’équivalent d’un vaste camp de prisonniers (à l’échelle de leur empire, semble-t-il).

Si l’on en croit la date de naissance indiquée par la quatrième de couverture, l’auteure est âgée de quinze ans (née en 1957) et dit s’intéresser aux arts, à la littérature et à la biologie ; elle n’a rien publié par la suite, un autre exemple, au féminin, de la tendance québécoise de l’époque à faire un (ou deux) petits tours du côté des genres, puis à disparaître, cas encore assez courant plusieurs décennies plus tard, mais en quelque sorte inversé : ce sont des auteurs relativement ancrés dans la littérature non genrée qui viennent emprunter de manière postmoderne certains tropes des genres, désormais assez admis par l’institution littéraire pour n’être pas des casse-carrière. [ÉV]

- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 225-227.

Références

- Lortie, Alain, Requiem 17, p. 7-8.