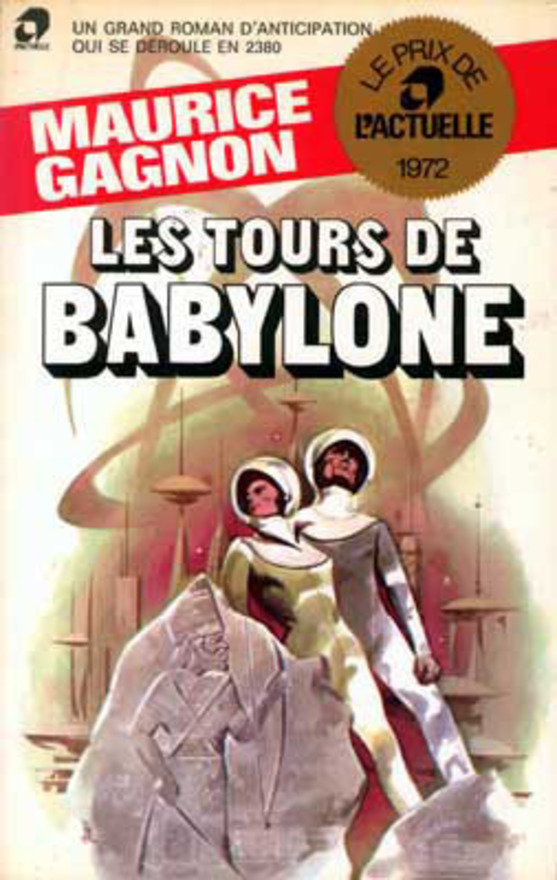

À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

Une guerre a détruit la quasi-totalité de l’humanité en cette fin du XXIVe siècle mais les survivants ont réussi à préserver une partie des acquis de la science. Ils ont édifié une société modèle à Babylone qui devient le centre du monde. Cette nouvelle civilisation étend son rayonnement et cherche à récupérer les zones ravagées par la guerre. Ces territoires sont occupés par des hordes barbares qui résistent au conquérant et ne veulent pas adopter son mode de vie et son modèle de société.

Sévère, un jeune militaire de carrière, arrive à Babylone pour suivre un cours de Haute Administration qui le préparera à occuper un poste important dans cette société en apparence libérale mais extrêmement contrôlée, hiérarchisée et organisée. En raison de ses qualités de stratège et de meneur d’hommes, il est courtisé par les deux groupes qui se disputent le pouvoir à Babylone, les militaires et les civils.

Tout en étant conscient du rôle que doit jouer l’armée pour ouvrir de nouveaux territoires à la civilisation, il préfère néanmoins construire plutôt que détruire. Graduellement, Sévère découvre le vrai visage de Babylone qui, vu des lointaines provinces, apparaissait comme le symbole de la perfection, de l’équilibre et de l’harmonie. L’architecture de la ville reflète le triomphe du génie humain. Cette réussite s’étend aussi dans le domaine de l’agriculture puisqu’une partie des terres incultes du désert environnant ont été fertilisées.

Toutefois, l’organisation sociale ne correspond plus au tableau idyllique que s’en faisait Sévère. Tous ses déplacements sont surveillés, toutes ses conversations enregistrées. En outre, la dissidence n’a pas droit de cité. Tous ceux qui émettent une opinion qui n’est pas conforme à l’idéologie dominante sont soumis à des traitements au Centre de Contrôle Psychologique. Quant aux serviteurs des Sociétaires, ce sont des eugéniques qui sont conditionnés à mettre le bien de la Société au-dessus de celui de l’individu. Périodiquement, ces eugéniques subissent une séance de lavage de cerveau qui leur inculque les slogans, les règles de conduite et les attitudes sociales qui en font des êtres programmés comme des robots.

Sévère se rend compte aussi que le pouvoir appartient à quelques personnes seulement et qu’il est dangereux qu’il en soit ainsi. La société qu’il a sous les yeux ressemble de plus en plus à un régime totalitaire. Il analyse en toute lucidité les causes de cette déviation du projet collectif initial. La civilisation babylonienne n’a pas su intégrer les peuples qu’elle a conquis et n’a pas réussi à les faire participer à cet idéal égalitaire. Avec son sens poussé de la hiérarchie, la Société a créé des citoyens de seconde zone, réservant les postes importants à une caste privilégiée, les Sociétaires. Enfin, l’excessive centralisation administrative a contribué à la mise sur pied d’un réseau de contrôle qui enlève toute intimité aux individus. À cela s’ajoute la pression démographique exercée par les Barbares aux frontières de l’empire de plus en plus menacées.

L’idéal de Sévère est mis à rude épreuve par la réalité qu’il a sous les yeux. Il refuse de jouer le jeu de ceux qui se livrent une lutte pour le pouvoir. Ne voulant prendre parti ni pour les militaires ni pour les civils, il va consulter son vieux maître à penser, Némirowski. Sévère décide alors de rejoindre les rangs de Khan Domskoi-Hulagu, un ami personnel de Némirowski qui garde sa fille Katerina en otage pour sceller le pacte de non-agression qu’ils ont convenu il y a des années.

Sévère a connu Katerina enfant quand il a servi sous les ordres de Némirowski. Il ramène la jeune femme à son père et l’épouse. Douze ans plus tard, Sévère et son beau-père sont aux portes de Babylone. L’empire agonise. Il ne reste plus que la Cité, symbole d’une puissance qui n’existe plus, d’une sagesse et d’un savoir que la nature humaine n’a su préserver en raison de la tentation du pouvoir à laquelle l’homme finit par succomber. « Babylone n’est plus le centre pensant d’un empire, mais une idole devenue pour elle-même sa raison d’être. »

Commentaires

Maurice Gagnon a écrit un roman sur la grandeur et la décadence d’une civilisation qui a valeur universelle. Le cadre est futuriste mais la description de l’organisation sociale de Babylone et de son empire, qui représente l’essentiel du livre, rappelle celle de l’empire romain. De la soft SF, en somme. Les Tours de Babylone est aussi un roman sur l’idéal et sur le pouvoir qui corrompt. Gagnon propose au lecteur un héros sincère, franc, loyal, lucide et incorruptible. Sa prise de conscience se fera de façon progressive et c’est le mérite de l’auteur de souligner quelques détails en apparence anodins qui servent son propos de façon fort efficace.

Sévère ne renie pas son idéal comme il ne renie pas ses actions passées. Il a servi une cause qu’il croyait juste et s’il change de camp, c’est qu’il croit que le modèle de société des Barbares respecte mieux la liberté des individus et leur désir de vivre en paix. Maurice Gagnon affirme de ce fait qu’aucune civilisation n’est figée dans le temps et que l’Histoire se répète. De la même façon, l’homme doit de temps à autre réviser ses jugements et faire des choix qui respecteront l’idéal qu’il s’est fixé.

Maurice Gagnon décrit l’évolution d’une société édifiée sur des principes généreux et égalitaires mais dont les fondements sont trahis par une élite qui pense davantage au pouvoir qu’au bien de ses concitoyens. L’auteur montre bien que les projets sociaux les mieux intentionnés et les plus purs peuvent être dénaturés par une poignée d’individus qui détiennent le pouvoir.

Le roman de Gagnon est fort valable sur le plan des idées, mais l’auteur insiste un peu trop sur le message humaniste qu’il veut livrer. Il appuie lourdement sur certains aspects de sa démonstration, ce qui confère parfois un ton didactique à l’ensemble. En outre, le récit au complet de la conversion idéologique de Sévère se présente comme un témoignage dûment consigné par celui-ci pour le bénéfice de son fils, afin qu’il n’oublie pas les dangers inhérents au pouvoir. Cette forme accentue d’autant ce côté conscient du récit qu’on trouve généralement dans les romans à thèse. L’auteur a campé un héros convaincant mais un peu raide en Sévère, un héros aux prises avec un problème de conscience qui doit choisir entre la loyauté et son idéal d’égalité et de paix sociale.

Par contre, les autres personnages, quoique bien dessinés, n’ont pas une présence aussi intense, à l’exception du vieux Némirowski, un Socrate des temps futurs. Les personnages féminins sont particulièrement faibles. Même si l’auteur réserve à quelques femmes des emplois importants, on devine qu’il s’agit là d’une attitude égalitaire de commande et que Gagnon ne s’est pas départi de ses préjugés sexistes. Les esclaves eugéniques des Sociétaires semblent tous être de sexe féminin et les caractéristiques telles que la faiblesse et la sentimentalité sont le lot des femmes tandis que les qualités de tacticien et de meneur, la force et le courage sont réservés presque exclusivement aux hommes. Parfois, l’auteur est quelque peu méprisant envers le « sexe faible » dans ses commentaires – « Elle émet une espèce de hennissement » – en comparant ici la femme à une jument. Néanmoins, malgré la désillusion profonde de son personnage principal, Gagnon continue de croire en l’homme et son roman fait preuve d’un optimisme modéré.

Les Tours de Babylone constitue un avertissement et une incitation à la vigilance face à l’évolution des sociétés et ce, même si les principes qui les ont fondées sont nobles et généreux. Le déviationnisme est toujours possible quand l’intérêt collectif cède le pas aux intérêts individuels. À travers la civilisation de Babylone, c’est la notion d’hégémonie et d’impérialisme que l’auteur dénonce avec énergie. En somme, les meilleures causes ne sauraient excuser l’ambition dévorante, l’appétit de domination.

Les Tours de Babylone propose une réflexion intéressante sur l’exercice du pouvoir. Entre la liberté individuelle et le moule contraignant de l’uniformité sociale, l’auteur a choisi la dignité humaine, le libre arbitre. Maurice Gagnon dépeint un totalitarisme à visage humain dont les conséquences sont dangereuses pour l’humanité car le travail de destruction des valeurs que l’homme défend depuis des siècles s’y fait de façon insidieuse et d’une manière subtile. Bien supporté par une écriture alerte et précise comme un compte rendu, le roman de Gagnon conserve toute son actualité. [CJ]

- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 210-212.

Prix et mentions

Prix de L'Actuelle 1972

Références

- Lord, Michel, Dictonnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 882-883.

- Trudel, Jean-Louis, Samizdat 21, p. 33-34.