À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

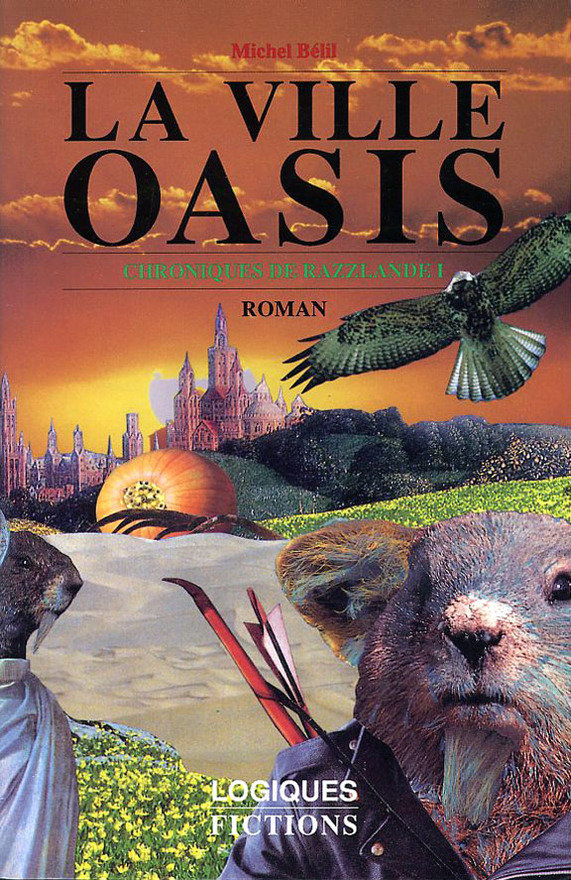

Sur la planète Razzlande aux mille oasis vit le petit peuple des Razz, créatures de taille peu élevée habitant à l’intérieur de groutrouilles qui constituent également leur principale nourriture. Nomades par obligation puisqu’ils doivent habiter une autre groutrouille quand ils ont fini d’en manger la chair intérieure, les Razz vivent au jour le jour. Ils sont dirigés par un conseil d’aînés qui édicte les lois et contrôle le temps. Leur existence est régie par leur obsession de manquer de nourriture et par certaines croyances populaires.

L’une d’elles veut que les mânes du Razz, à la mort de ce dernier, soient libérées et aillent au paradis sur Groutrouille, l’astre solaire de cet univers. Pour ce faire, le Razz doit avoir la nuque brisée par un faupace, oiseau de proie qui prélève régulièrement sa ration de Razz dodus, ou être exposé au farognard sur une pierre plate à sa mort.

Sous l’impulsion d’hommes de science comme le razztronome Zuluk Luzuk, les Razz apprennent à mieux connaître l’univers dans lequel ils vivent et à prévoir les caprices de la nature, comme les tempêtes de sable et les inondations, et le retour inéluctable des saisons. Peu à peu, les habitants de Razzlande deviennent moins dépendants de la groutrouille en construisant des habitations faites de briques et en variant leur alimentation. Des traits de culture apparaissent qui se traduisent notamment par l’émergence d’une musique populaire appelée razz’n grou. On découvre d’autres formes d’art populaire comme le théâtre de marionnettes et le conte oral.

D’un monde de subsistance, Razzville et les autres oasis de cette planète couverte de sable passent à une société de loisir. Il y a encore beaucoup à faire pour éliminer les maladies épidémiques telle l’abeste razzine ou les dangers de famine et pour régler le problème de la salubrité dans les villes. Et puis, comme toute société, Razzlande vit difficilement diverses transformations sociales : la Razznaissance, la Grande Noirceur, l’Interrègne de la Terreur. Et si cette civilisation qui n’a pas encore saisi toutes les lois de l’univers, peu s’en faut, intéressait des explorateurs venus d’ailleurs ? Et si les humains y trouvaient un quelconque enseignement ?

Commentaires

Est-ce que la série des Schtroumpfs de Peyo, c’est de la science-fiction ? Cette question obsédante m’a accompagné tout au long de la lecture de La Ville oasis de Michel Bélil tant ses petites créatures indigo ou turquoise qui vivent dans des citrouilles évoquent les petits êtres bleus du bédéiste belge. La question se pose doublement quand on sait que certains considèrent que L’Oiseau de feu de Jacques Brossard n’est pas un roman de science-fiction ! Si celui-ci n’écrit pas de la science-fiction, alors, qu’est-ce que Michel Bélil écrit ? Je peux peut-être risquer une réponse : un long, un interminable scénario de BD pour enfants.

Michel Bélil a commencé sa carrière en écrivant des nouvelles fantastiques. C’était au début des années 70. Dans le petit monde de la SF et du fantastique québécois, Bélil avait bonne presse et, tout en reconnaissant le côté traditionnel de son œuvre, les critiques fondaient beaucoup d’espoir en lui. Puis, soudainement, plutôt que d’explorer d’autres registres du fantastique, Michel Bélil se tourne au début des années 80 vers la science-fiction. Or, ses nombreux textes de SF le prouvent, ce genre littéraire ne lui convient absolument pas. La Ville oasis est l’exemple parfait du cul-de-sac littéraire où il est rendu après une dizaine d’années de tâtonnements pour trouver sa voie (et sa voix) propres.

Il ne suffit pas d’inventer des mots comme razztronome, groutrouille, abeste, faupace, etc. pour faire œuvre de SF. Il s’est sans doute beaucoup amusé à créer ces néologismes censés imposer l’altérité de Razzlande. L’exercice est d’une telle lourdeur que le lecteur se lasse après une trentaine de pages. L’auteur a poussé jusqu’à la limite du supportable une recherche linguistique qu’il avait entreprise dans la nouvelle « Travail de nuit : spectateur » sans forcer la note. Quand on en est rendu à écrire parazzdis, trazzvailleurs, cul-de-razz, c’est que l’imagination est sérieusement en panne.

De la même façon, il ne suffit pas de mettre en place des êtres plus ou moins différents des humains sur une planète plus ou moins désertique pour établir de façon irréfutable un récit de SF. Or, une fois la prémisse posée, l’auteur retrouve le monde dans lequel il vit et nous sert des préoccupations quotidiennes comme l’usure du couple dans « La Mentonnichette sous les buissons », épisode au cours duquel un couple accaparé par la routine et le travail tente de se rapprocher à la faveur de quelques jours de vacances. Ailleurs, ce sont les remords d’un savant qui délaisse l’éducation de ses enfants (des razziots et des razziottes) au profit de l’observation des étoiles. Les tâches domestiques que commande une progéniture occupent une place importante dans l’œuvre de Bélil depuis plusieurs années. Y en a marre à la fin ! Si le roman ne présente aucun des deux conjoints en train de changer une couche, c’est sans doute parce que les razziots n’en portent pas.

La Ville oasis nous présente donc une série de chroniques qui illustrent différentes époques de l’histoire de la planète Razzlande. C’est là que le manque d’imagination de l’auteur est le plus patent. Dans le premier épisode, « À la conquête du ciel », il brosse la vie d’un astronome qui renouvelle la conception du monde razzien. Ce Zuluk Luzuk est inspiré directement du personnage de Galilée tout comme les quatre musiciens du razz’n grou évoquent le phénomène des Beatles. Il n’y a rien dans l’évolution de la société razzienne qui ne soit calqué sur notre société. Cela donne un curieux paradoxe : alors que ce dépaysement nous prédispose à l’étonnement, tout est platement prévisible.

Quoi qu’il en soit, ce sont les chroniques les plus longues qui se défendent le mieux. Elles servent alors de prétexte à l’auteur pour décrire une période particulièrement importante de l’histoire de la planète, ce qui leur donne une ampleur presque épique. De plus, elles permettent au lecteur de s’attacher à la personnalité des protagonistes sur qui reposent ces épisodes. La formule de la chronique qu’a choisie Michel Bélil comporte cependant un sérieux handicap au départ : il n’y a aucun personnage fort qui traverse tout le livre. Comment, dans ces conditions, dissiper l’impression de dispersion qui se dégage de La Ville oasis ?

Pour la petite histoire littéraire, rappelons que l’auteur avait soumis ce livre comme recueil de nouvelles au Prix Adrienne-Choquette il y a quelques années. Il l’a rafistolé pour lui donner une unité mais la disparité des divers tableaux, certains d’envergure, d’autres banalement triviaux, ne permet pas d’oublier l’origine de ces textes. Cette tare est d’autant plus manifeste que l’auteur commet des épisodes insignifiants comme « Les Grosses Pattes du poseur de tapis », histoire simpliste et mièvre d’une jeune razz enceinte violée par un poseur de tapis (!) et « Les Abeaux de Grise Mine », récit scatologique d’une secte d’illuminés voués à la conservation des excréments de leur prophète décédé que l’auteur avait écrit jadis pour un “spécial scatologie” d’une revue qui n’a jamais paru et qu’il recycle ici sans raison.

Enfin, comme si tout se liguait contre lui, l’auteur n’a pas bénéficié d’un travail d’édition adéquat. Les éditions Logiques, qui commercialisent un logiciel ayant une fonction de dictionnaire, n’aident pas la publicité de leur produit en multipliant les mauvaises coupures de mots (perpét-rées, nar-ines, pub-lics, etc.) et les fautes de français (« Non contents d’êtres balourds, ces créatures », « catalypsie », « git », « parfum amère »). Que Jean-Marc Gouanvic, le directeur de la collection, ait accepté de publier ce manuscrit me dépasse.

La Ville oasis est ce genre de livre qui me fait razzer en tant que lecteur. Merde ! Ne me dites pas qu’en plus, c’est contagieux ! [CJ]

- Source : L'ASFFQ 1990, Le Passeur, p. 12-14.

Références

- Beaulieu, Jean-Philippe, imagine… 56, p. 141-143.

- Cloutier, Georges Henri, Solaris 98, p. 35.

- Crevier, Gilles, Le Journal de Montréal, 23-22-1991, p. W-30.

- Lafrenière, Angèle, Nuit blanche 46, p. 14-15.

- Lord, Michel, Lettres québécoises 62, p. 22-23.

- Meynard, Yves, Samizdat 19, p. 19-20.