À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

Yan Malter est un ancien écrivain de SF et thanatologue de la fin du XXIe siècle. Son duplicata neuronal est « encodé vivant » dans une boîte noire Mémogénic, projeté à un siècle dans le futur. Vers la fin du XXIIe siècle, Malter découvrira un univers qui ressemblera curieusement à un univers de sa propre invention, développé partiellement dans son œuvre Une nouvelle page : il y est question d’un Centre de la Connaissance dans l’Hôpital Mondial à Simuli-Cité, où des simuli-savants, projetés eux aussi depuis l’époque de Malter, se penchent sur les problèmes majeurs de l’humanité en s’appuyant sur la science de tout temps et de tout lieu dans le but affiché de déjouer l’entropie que l’avenir leur réserve. Mais une vision d’ensemble des enjeux ne se dessine qu’à peine.

Commentaires

Malter, « aventurier de l’après-vie », est donc disparu en 2094 à la suite d’une expérience thanatologique. Sa fille, Mira, est physiquement et virtuellement à sa poursuite, « surtout depuis qu’elle croit que son père communique avec elle par l’entremise du rêve » (quatrième de couverture), cela à un siècle de distance, en 2190. Par ailleurs, on verra que Malter, projeté lui-même dans le futur sordide du XXIIe siècle, croit également avoir participé à ce genre de communication, soit au cours d’un voyage thanatologique, soit par l’intermédiaire d’un personnage de sa fiction.

Un moyen de parvenir à entrer en contact avec le thanatologue disparu et, par là, à le ressusciter depuis la boîte noire où sont numérisés en mémogènes ses connaissances et souvenirs, serait de pénétrer subrepticement dans son univers grâce à un « mémoscaphe » et, une fois arrivé, d’assumer le rôle d’un des personnages du futur qu’il s’est créé, pour s’y inscrire sans qu’il s’en doute et le ramener à la réalité à son insu. C’est ce que Mira tentera de faire, en devenant Moïra, protagoniste des récits que lui racontait son père dans sa jeunesse.

Voici donc un premier paradoxe qui problématise la trame : l’existence du personnage Moïra constitue-t-elle la fabulation de Malter, inspirée de son expérience dans l’au-delà et transmise à sa jeune fille ? Ou bien l’intégration future de Mira dans les mémogènes de Malter fera-t-elle naître le personnage dans l’esprit de son père… ? Il s’agit là d’une initiative que la fille n’aurait pu prendre, cependant, sans que son père lui décrive d’abord ledit personnage. C’est une mise en abyme, un paradoxe temporel où la causalité est difficile à déceler, si elle ne suit carrément aucune logique linéaire.

Tentant de trancher entre les faits et le simulacre, Jan Tepernic (réanimateur et « spécialiste des écrivains décédés »), censément au service de Mira, la prévient : « Même s’il ressemble étrangement à notre réalité, le futur que ton père a visité dans ton rêve est un avenir inventé, transposé, venant tout droit de ses vieilles fictions. »

Pour donner un sens à ce qu'on appellerait de façon incertaine la « réalité » de Yan Malter, hypothétiquement réveillé du coma cent ans plus tard (en 2194), le protagoniste, tout comme le lecteur, se renseigne graduellement, par fragments parcellaires, selon la mémoire trouée du héros, selon ses observations et conjectures, ainsi que selon l’avis de différents personnages qui l’entourent, chacun avançant sa vision discutable des choses, le tout aboutissant en grande partie à un concours de complots où s’immiscent de nombreuses allusions intertextuelles et autoréférentielles.

Finalement, des visions éclatées du futur lointain se révèle une posthumanité constituée selon la mise en gélule de neurones qu’ingéreront les rats – seuls survivants de l’avenir en ruine écologique –, qui assimileront ainsi l’identité humaine. À l’auteur de boucler la boucle en expliquant la réalité de cet univers grâce aux jeux de mots de fiction, en élevant la figure au statut de fait et en jetant par là un éclairage nouveau sur l’appréciation des enjeux : « L’humanisation des rats est-elle une autre version du ratage de l’humanité ? » Pareillement, quant au sort de l’identité particulière de Malter, si la descendance est un prolongement de soi, sa fille fictionnalisée préfigure par son prénom la perspective eschatologique : Moïra ; Moi-Rat.

En fin de compte, plusieurs questions s'imposent quant au sens à accorder à ce « texte délibérément métafictionnel » (Jean-Louis Trudel, KWS 13-14), parmi lesquelles figurent les suivantes, que pose April/Malter lui-même dans le roman : « Où finit le réel ? Où commence le simulacre ? » L’auteur, le personnage et le lecteur, se prenant en quelque sorte pour scientifiques – en tant que créateurs et déchiffreurs de savoirs et de sens –, ne seraient-ils plutôt que des rats de laboratoire parcourant un labyrinthe dont la nature de la création dépasserait en fait l’entendement des cobayes ? Cette force surnaturelle immanente serait-elle la toute-puissance de l’imaginaire et de sa représentation par l’intermédiaire du discours symbolique ? Le défi de lecture de ce texte – de cet univers de fiction – est de tenter d’en comprendre la signification dans son ensemble, alors que, comme dans le monde empirique, il se révèle justement insaisissable dans sa totalité : « tant de possibilités à explorer, tant de fausses pistes où se perdre ».

Pour ce qui est du milieu de la production de cette fiction, bien ancrée dans le Québec de la post-Révolution tranquille, ainsi que celui, dès le début des années 1980, post-référendaire, l’œuvre science-fictionnelle de l’auteur aborde dans son ensemble l’incertitude de l’identité subjective et collective (tantôt au sens restreint des paramètres d’ici et de maintenant, tantôt au sens plus large d’ailleurs et d’autrefois, sinon de nulle part et de jamais). Quant à l’identité décelable qui refléterait la réalité de l’auteur, « April étend les tentacules de son univers au monde “réel”. Le centre en est sans contredit le Québec, lieu à la fois de lancement vers des espaces plus ou moins lointains et de régression vers l’origine » (Michel Lord, Introduction à Chocs baroques) ; « Ce n’est pas par hasard si les acteurs de ses univers recherchent désespérément à reconstituer une unité irrémédiablement rompue et que les récits épousent les méandres tortueux de cette quête » (Lord). Bien que le roman paraisse à un moment historique significatif, 1995, l’an du (second) référendum sur la souveraineté, je ne vois pas de rapport direct entre les propos du récit et le discours social de l’époque, à moins de prendre la multiplicité des virtualités incompatibles présentées dans l’œuvre pour une satire des discours politiques en concurrence présentés dans les médias, « histoires » ou « réalités » avancées selon l’angle idéologique souverainiste ou fédéraliste.

Aux prises avec un éclatement récurrent, les personnages des Voyages thanatologiques de Yan Malter sont justement à la recherche frénétique de données pour donner une cohérence à leur(s) univers, comme si l’on voulait rapiécer un casse-tête sans forcément être en possession de tous les morceaux, tout en composant avec des faux qui confondraient davantage l’énigme. Le rapport étroit entre le réel et le fictionnel est cependant renforcé sur plusieurs plans, un rapport que le lecteur prévenu saurait déceler. Par exemple, les dates évoquées dans le récit suivent de très près la biobibliographie science-fictionnelle réelle de Jean-Pierre April (projetée un siècle dans l’avenir). Sa première nouvelle, « Emil Hitler », a paru en 1977, alors que les premières expériences de l’après-vie du personnage Yan Malter sont entamées en 2077. À l’autre extrémité de son œuvre, ce qui représentait censément son dernier texte de SF – car April a officiellement démissionné du genre en 1990 (voir imagine… 54, p. 79-80), même s’il a récidivé à plusieurs reprises depuis –, le roman Les Voyages thanatologiques de Yan Malter a paru en 1995, mais il avait été achevé en 1994 : 2094 constitue une date névralgique dans la trame du récit, moment où le protagoniste est apparemment parti définitivement en voyage thanatologique vers 2194.

Il s’agit donc d’une espèce de mort littéraire auto-imposée en guise d’hommage à sa propre carrière, un dernier effort pour clore, sinon résoudre son corpus science-fictionnel. En faisant allusion à un autre récit de sa jeunesse, « Une nouvelle page » (1979) – retitré « Coma-70 » (1980) et qui constitue le texte fondateur du cycle Coma, dont le roman en question marque l’apogée –, le héros des Voyages thanatologiques de Yan Malter déclare : « Ce thanatexte est toujours resté inachevé… J’ai continué d’écrire toute ma vie pour tâcher de mettre un terme à cette expérience. Je voulais tuer ce texte ! » Malter parle également des ouvrages réalisés dans les années 2080 sous le pseudonyme J.P. Palir : La Machine à mort, Thanatotalité et La Mort électrique (72-73), évoquant ainsi les recueils La Machine à explorer la fiction (1980) et TéléToTaliTé (1984), ainsi que le roman Le Nord électrique (1985), respectivement, de Jean-Pierre April. Plus tard, en 2091, il est également question de Nécrochocs (œuvre fictive inspirée manifestement du recueil Chocs baroques, 1991). Comme la biobibliographie d’April est ainsi projetée cent ans dans l’avenir, l’auteur-protagoniste Yan Malter (Jean-Moi-Autre) est à son tour projeté dans l’avenir, en 2194, où il témoigne de la chute du monde, sinon de la fiction. De tels redoublements et instants autoréférentiels parsèment le récit. Un constat métatextuel du protagoniste se révèle on ne peut plus révélateur quant au jeu de la fiction : « comme si ma seule réalité était réduite aux symboles ».

L’égarement du héros se multiplie au fil de son exploration de la « citélectronique », mais une certaine logique – selon laquelle la suspension de l’incrédulité permet d’accepter beaucoup de souplesse au niveau de la cohérence spatio-temporelle – sert à expliquer de façon intelligible la conjoncture. Malter s’interroge : « Question : Simuli-Cité serait-elle une projection de mes souvenirs ou un lieu commun de l’imaginaire ? » C’est-à-dire, s’agit-il des fantasmes particuliers de l’auteur, projetés en « expériences » futures, ou de l’actualisation des attentes diffuses de jadis, incarnées dans les spéculations des savants qui sauraient anticiper l’avenir selon l’extrapolation de leur présent ? Quoi qu’il en soit, il y découvre de nombreux écarts par rapport à la New York qu’il a « imaginée dans Une nouvelle page ». L’idée de se trouver dans le « brouillon » d’un récit, en fonction d’une logique de virtualités esquissées et intercalées, se matérialise selon une description de la ville qui évoque les tableaux de Maurits Cornelis Escher (artiste néerlandais, 1898-1972), où se voient notamment mises en scène des architectures impossibles, selon une illusion d’optique :

« [U]n dépotoir de ferraille, au milieu d’un amas inextricable de bâtiments inachevés. Car l’intérieur et l’extérieur de la ville se confondent dans un stupéfiant tohu-bohu. Des rues traversent des murs, des portes donnent sur le vide, des corridors débouchent sur d’autres corridors et des rubans routiers s’entremêlent comme des serpents de ciment.

« Je reconnais à peine les transtubes qui s’entortillent à travers les vestiges de quartiers que j’ai visités autrefois, dans cet autre 2190 qui date de 2090. Nous empruntons un trottoir roulant qui va comme des montagnes russes à travers des logements habités par des fantômes apathiques et peu convaincants. Les trottoirs sont bondés de citadins amorphes, circulant comme des produits de consommation alignés sur des convoyeurs. (p. 173-174)

« Le trottoir roulant me fait glisser dans un long zoom avant tandis que nous pénétrons dans un édifice démesuré où terminaux, consoles, écrans et tableaux lumineux se répètent à l’infini. » (p. 175)

La désorientation vertigineuse de Malter se transforme ainsi en sentiment de stabilité au fur et à mesure qu’il trouve des points de repère, telle l’anamorphose picturale* pour un spectateur, telle l’attribution de sens au contenu de ce roman pour le lecteur : « À mesure que je m’enfonce dans le corps de la cité, l’architecture devient plus cohérente. J’ai le vague sentiment d’avoir d’abord pénétré dans le brouillon d’une ville qui par la suite se serait conformée à l’image de mes souvenirs » (p. 174).

L’impossible se voit pareillement représenté chez Escher dans les images d’objets à la fois superposés et imbriqués, sans égard apparent pour les contraintes autrement imposées par les lois naturelles, telles les proportions, les dimensions relatives à la perspective dont on tiendrait compte dans une représentation mimétique. Parmi les effets que cette approche esthétique peut créer, il y a l’image de la mise en abyme**. C’est ainsi que les multiples trames alambiquées de la diégèse forment un chevauchement circulaire dans Les Voyages thanatologiques de Yan Malter : les boîtes noires s’emboîtent dans le récit, selon la conclusion entropique, ne laissant qu’une infime trace de la présence de la conscience humaine qui y trouve refuge :

« Un seul espoir de survie s’offre aux derniers des rats humains : puisque l’humani[t]é n’est bonne qu’en pensée, puisque toute forme de vie conduit à la mort, il faut enfermer la vie dans les mémogènes d’une boîte soigneusement scellée, pour garder ainsi des capsules d’humanité à l’état pur, dans un coffre noir abandonné par les pirates de l’Histoire parmi les ruines de la planète Dépotoir.

« Ainsi la post-humanité morte se donnerait-elle à lire à une éventuelle forme de vie future qui pourrait bien y ajouter une nouvelle page. » (p. 253)

Cette évocation de la vie et de la mémoire d’une civilisation enfermées dans « une boîte soigneusement scellée » en guise de capsule de temps rappelle la découverte d’un rat mort enfermé dans une boîte Mémogénic dans le laboratoire de Tepernic, ainsi que la réanimation d’un autre rat et son branchement au conjoncteur diachronique, qui lui aurait permis d’accéder au continuum. Ces deux phénomènes insolites contribuent éventuellement au sens d’ensemble du récit : le parcours circulaire que suit le lecteur à travers les lieux spatio-temporels de la diégèse se calque sur les voyages thanatologiques de Malter, ainsi que ses voyages virtuels subséquents, où il oscille à plusieurs reprises entre projections du futur et rebondissements vers le passé, se retrouvant finalement réincarné en un rat ; Malter pense avoir quitté provisoirement Simuli-Cité par un canal d’aération, mais, transformé en rat, il serait abouti dans le laboratoire virtuel du faux Tepernic, sans hasard par une voie similaire, une « grille d’aération ».

Il s'agit ainsi d'une circulation continue selon une voie restreinte, se multipliant à l’infini dans une boucle de plus en plus resserrée vers le centre, tel un ouroboros – un serpent qui se mord la queue. C’est un mouvement d’altérité progressive entre les diverses zones virtuelles de l’univers simulé, la répétition créant des représentations de représentations qui se distancient progressivement de toute réalité sous-entendue, l’incarnation de l’hyperréalité baudrillardienne (Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, p. 179-188) : la simulation de la simulation ad infinitum ; Mira le constate : « Toujours des versions de visions de fictions… » Selon la logique du récit, donc, chaque passage du rat humanisé dans le circuit des transports virtuels contribuerait au rétrécissement perpétuel de la conscience humaine : mise en abyme de mémogènes encapsulés progressivement en vaisseaux divers (corps humains, boîtes noires, gélules, rats), transportant les mémogènes à Simuli-Cité, et retournant au faux-labo par les tuyaux interdimensionnels où l’on s’immiscerait de nouveau dans une boîte noire pour repartir encore vers la citélectronique, et ainsi de suite. Cela, en diminution croissante, car, répétons-le, à force des passages on s’éloigne du réel, s’embrouillant en gagnant le centre de l’abyme : il s’agit de boîtes emboîtées dans des boîtes, emboîtées dans des boîtes…

Reprenons finalement l’ensemble des propos pour donner un aperçu de leur logique. Dans l’anticipation qu’imagine et qu’expérimente Malter, la connaissance humaine serait emmagasinée en gélules neuronales qui seraient consommées par les citoyens de l’avenir qui souffriraient d’oubli et qui chercheraient ainsi à assurer la continuité de leur conscience. Inadaptés au milieu toxique qui serait le fruit de leur manque de considération pour l’écologie, les humains périraient et les gélules seraient ingérées par des rats mutants qui, grâce à leur adaptation aux poisons, se révéleraient plus aptes à survivre dans les conditions insalubres. Souffrant à leur tour de la maladie humaine (« le mal de penser », l’avarice, la dépendance et la destruction mutuellement assurée selon des conflits entre classes), on espérerait sauver la connaissance ou la conscience humanimale en scellant les rats dans des boîtes noires. Les boîtes noires, cependant, seraient situées dans un laboratoire fantasmé dans une zone spatio-temporelle de Simuli-Cité, n’existant que dans l’imaginaire d’un auteur de SF qui croirait s’être projeté dans l’avenir, justement grâce au « fait » d’être « encodé vivant » dans une boîte noire Mémogénic. Une certaine contamination mutuelle brouillerait la fiction et le « réel », de sorte que les spéculations les plus déchaînées sembleraient s’actualiser dans un futur relativement lointain et cette manifestation insolite rebondirait en quelque sorte sur le passé d’où proviendraient les spéculations, envahissant le raisonnement en présentant ainsi les effets comme influences incontournables sur les causes.

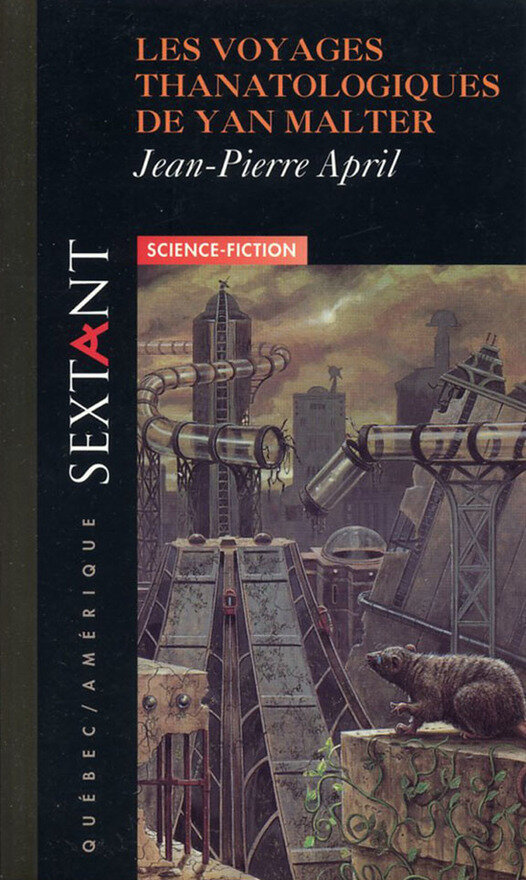

Sur le plan métatextuel, une dernière boîte noire dans laquelle se trouverait la totalité de cette réalité est le livre lui-même : il s’agit d’un prisme rectangulaire dont la reliure est noire et dont la couverture – sur laquelle figure un rat dans un paysage urbain futuriste en ruine – s’ouvre pour permettre la révélation d’un univers multiple dans lequel on s’immergerait, ouvrant le lecteur à d’autres réalités – pour la plupart néfastes –, telle la boîte de Pandore, contenant les maux de l’humanité. [NSe]

* « Dans les anamorphoses picturales, la représentation est conçue afin que la réalité du tableau se dévoile, une fois le point de vue adéquat trouvé. Dans de nombreux textes de SF, après une entrée dans le récit qui brouille tout repère, des éléments totalement étrangers à l’encyclopédie du lecteur sont présentés, mais parsemés, saupoudrés dans le texte, comme les indices dans les romans à énigme. Ils permettent de reconstruire un univers étranger, et de s’y retrouver, sans que celui-ci soit posé d’emblée […], ou exposé explicitement […]. Ces textes de SF construisent peu à peu, pour le lecteur, un point de vue cohérent sur le chaos initial déroutant, en l’obligeant cependant à participer par une lecture active à cette reconstruction » (Roger Bozzetto, La Science-fiction, p. 60).

** Par exemple, des matriochkas – « Poupée[s] gigogne[s] […], dont l’intérieur creux reçoit un ensemble de poupées identiques de taille décroissante emboîtées les unes dans les autres » (GDT) –, mais où, pour compliquer la suite, la plus grande pourrait rentrer dans la plus petite. Un autre exemple serait un oignon dont le noyau engloberait la couche externe.

- Source : L'ASFFQ 1995, Alire, p. 7-12.

Références

- Bonin, Pierre-Alexandre, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec IX, p. 872-873.

- Lemaire, Marc, imagine… 73, p. 86-87.

- Morin, Hugues, Temps Tôt 37, p. 47-48.

- Trudel, Jean-Louis, KWS 13/14, p. 5-9.

- Vonarburg, Élisabeth, Solaris 114, p. 47-48.