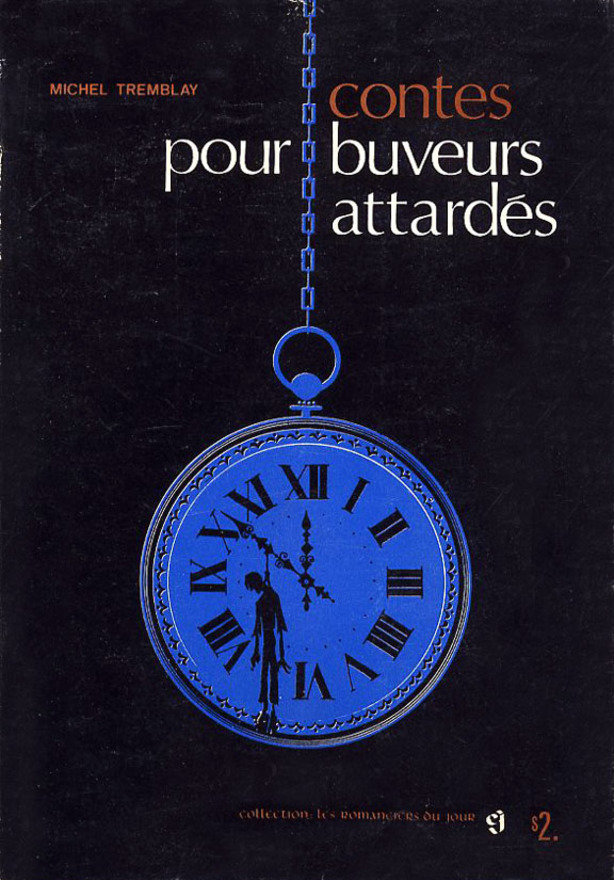

À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

[21 FA ; 4 HG]

Le Pendu

Circé

Sidi bel Abbes ben Becar

L’Œil de l’idole

Le Vin de Gerblicht

Le Fantôme de Don Carlos

Le Soûlard

La Dernière Sortie de Lady Barbara

Angus ou la lune vampire

Maouna

La Treizième femme du baron Klugg

Monsieur Blink

La Danseuse espagnole

Amenachem

Les Escaliers d’Erika

Le Warugoth-Shala

Wolfgang, à son retour

Douce Chaleur

Les Mouches bleues

Jocelyn, mon fils

Le Dé

La Femme au parapluie

La Dent d’Irgak

La Chambre octogonale

Le Diable et le champignon

Autres parutions

Commentaires

Michel Tremblay avait entre dix-huit et vingt ans lorsqu’il écrivit ces contes. Sa première pièce, Les Belles-soeurs, est venue quelques années plus tard. Le recueil regroupe donc des œuvres de jeunesse produites par un « écrivain qui n’a pas encore trouvé sa voie et qui se réfugie dans l’imaginaire pour oublier l’horreur de son quotidien » (dixit l’auteur dans l’édition de poche parue chez Stanké en 1985). L’œuvre originale de Tremblay ne commencera qu’avec son théâtre, ses contes de jeunesse ne constituant que l’avant-propos de sa production majeure, un exercice, un jeu d’adolescent en somme. Même si quelques contes du recueil sont excellents, l’ensemble est une sorte d’amuse-gueule renfermant un imaginaire qui n’appartient pas personnellement à l’auteur. Les influences sont souvent évidentes et les références fort éloignées de celles qui nourriront plus tard le dramaturge.

Les contes sont regroupés en deux parties. La première, Histoires racontées par des buveurs, comprend sept textes. La deuxième, Histoires racontées pour des buveurs, en compte dix-huit. Cette subdivision me paraît arbitraire. Je ne vois en effet aucune différence, ni dans les propos ni dans le style, entre les récits de la première partie et ceux de la deuxième. D’ailleurs, ces allusions à des buveurs sont artificielles, l’alcool ne jouant aucun rôle particulier dans l’ensemble des textes, contrairement par exemple à ce qui se passe dans les Contes du whisky de Jean Ray. Tout au plus peut-on expliquer le choix du titre par ceci : l’alcool, tout comme l’écriture fantastique, produit un effet qui trouble la perception, qui rend incertaine la réalité. Fréquemment, les personnages du recueil ne sont pas sûrs de ce qu’ils ont vu ou entendu, ils se demandent s’ils n’ont pas rêvé, comme s’ils étaient en état d’ivresse. Notons que le premier titre du recueil était Contes gothiques, ce qui correspond plus justement à son esprit.

J’écrivais plus haut que Contes pour buveurs attardés est une sorte de jeu. Tout jeu a un but et celui de l’auteur est ici le suivant : faire peur et se faire peur. Je ne compte pas moins de seize textes pouvant être considérés comme des récits d’horreur. Une horreur intégrale, immense, n’ayant rien à voir avec le malaise sécrété par le fantastique moderne. Les personnages ont peur, le lecteur a peur, peur du monstrueux impossible, de la laideur, de la cruauté. L’impossible : un pendu qui ressuscite au bout de sa corde et se met à rire, une idole de pierre possédant un œil de chair, des revenants, des vampires. Les sujets de cette terreur sont souvent extrêmement laids : c’est le cas de Gerblicht, de Don Carlos, de Lady Barbara, du Warugoth-Shala, des monstres de la chambre octogonale. La source de l’horreur est souvent la cruauté, sinon le sadisme. Trois histoires racontent les actes de déséquilibrés pour qui le plaisir suprême est la souffrance de l’autre (« Le Vin de Gerblicht », « La Treizième femme du baron Klugg », « Douce Chaleur »), cinq autres sont des récits de vengeance (« Maouna », « La Danseuse espagnole », « Amenachem », « Les Escaliers d’Érika », « Les Mouches bleues »). Dans tout récit d’horreur, il faut une victime et les victimes du recueil ont parfois noué des liens ambigus avec leur tortionnaire, donnant même l’impression d’un consentement inconscient. Elles sont soit les épouses des bourreaux (« La Treizième femme du baron Klugg », « Douce Chaleur »), soit leurs amoureux (« La Danseuse espagnole », « Les Mouches bleues »). Les cas d’« Angus ou la lune vampire » et de « Wolfgang, à son retour » sont aussi de bons exemples. L’ami d’Angus sait que celui-ci est un vampire, mais il décide de demeurer à ses côtés pendant sa crise. Le petit Wolfgang, vampire lui aussi, est volontairement soumis à celui qui l’a initié, le mystérieux Hans. Contrairement à ceux des autres contes, ces monstres (Angus et Hans) sont d’une grande beauté et, conséquemment, d’autant plus redoutables parce que fascinants. Je peux difficilement m’empêcher de voir dans cette fascination une connotation sexuelle, qui n’entrerait d’ailleurs pas en contradiction avec les relations époux-épouse et amoureux-femme aimée des autres récits de sadomasochisme, d’autant plus que le contenu érotique de l’acte vampirique est évident. Dans les cas d’Angus et de Wolfgang, il s’agirait donc d’homosexualité (plus précisément de pédérastie en ce qui concerne le couple Hans-Wolfgang). La sexualité non conformiste est aussi le sujet de deux autres contes, « Amenachem » et « Jocelyn, mon fils ». L’homme qui demande de l’aide à la sorcière Amenachem est sexuellement amoureux de sa fille. Et derrière l’affection de la baronne Kranftung pour son fils imaginaire, il y a un sentiment amoureux qui rappelle celui des jeunes filles pour le mythique Prince charmant.

Autre élément typique des récits d’horreur, les métamorphoses sont fréquentes dans Contes pour buveurs attardés. Un diamant se transforme en un gigantesque œil humain, Lady Barbara en oiseau noir, la belle danseuse en monstre assoiffé de sang, une jeune fille en vieille femme laide, des amoureux en mouches. La réalité est instable, ce qui est vu est souvent mal vu, le monstre se cache derrière des apparences.

Le rôle des femmes dans l’ensemble des contes est à souligner. Objets de désir impossibles à atteindre (« Circé », « La Danseuse espagnole »), victimes plus ou moins consentantes (« La Treizième femme du baron Klugg », « Douce Chaleur ») ou monstres de laideur (« La Dernière Sortie de Lady Barbara », « Amenachem ») et de cruauté (« Le Fantôme de Don Carlos », « Maouna », « Les Escaliers d’Érika », « Les Mouches bleues »), celles par qui le malheur arrive en somme (« Le Dé », « La Femme au parapluie »). Les personnages principaux, ceux personnifiés par le narrateur, sont généralement des hommes, ce qui ne les empêche pas d’être fragiles, facilement bouleversables, et le lecteur peut s’identifier à eux. Mais les personnages féminins sont étranges, étrangers, ils n’appartiennent pas à notre monde, ils ne sont pas humains.

À côté des contes d’horreur, on trouve des textes appartenant à diverses autres catégories. Je considère « Sidi bel Abbes ben Becar » (très court : un seul paragraphe !) et « Jocelyn, mon fils » comme des récits merveilleux. La peur y est absente, mais pas l’étrange ni le beau, un peu comme dans les contes de fées. « La Dent d’Irgak » se situe à mi-chemin entre la légende (ce serait un pastiche des légendes inuites) et la science-fiction (à cause de l’étoile qui est peut-être un vaisseau spatial et du géant qui pourrait être son pilote). Quatre contes appartiennent au fantastique moderne et leur atmosphère tranche radicalement avec celle des récits gothiques (« Le Soûlard », « Monsieur Blink », « Le Dé », « La Femme au parapluie »). L’époque et le lieu où se situent ces histoires sont aussi très différents. Tandis qu’en général les textes d’horreur sont empreints d’exotisme spatial ou temporel (autres pays, pays imaginaires, châteaux, milieu aristocratique), ces quatre récits se déroulent aujourd’hui, dans des villes occidentales. La peur n’est pas suscitée par la monstruosité, mais par l’étrange, par un dérèglement dans l’ordre naturel des choses, un basculement dans une réalité devenue incompréhensible. Pas de vampire ni de sorcière dans ces textes, mais des personnages anonymes, ordinaires. Le drame est davantage amené par un événement ou un objet que par un individu mal intentionné. Monsieur Blink et Bobby Stone (« Le Dé ») sont semblables, tous deux petits hommes médiocres promis malgré eux à un grand destin (devenir premier ministre du jour au lendemain ; détruire l’univers). Ces quatre contes sont d’ailleurs beaucoup plus personnels et originaux que tous les autres. Enfin, « Le Diable et le champignon » est la seule fable du recueil, l’unique texte qui se rapporte directement à des préoccupations réalistes. Cette histoire présente en condensé toute l’évolution de la pratique guerrière jusqu’à son aboutissement inéluctable : le champignon atomique. Naïve sans doute, mais elle est ma préférée du recueil, avec « Jocelyn, mon fils ».

Côté influences, Michel Tremblay ne cache pas avoir écrit ses contes après la lecture de Jean Ray. Plusieurs histoires évoquent inévitablement la manière de l’écrivain belge, par le but visé (faire peur), les lieux parfois (la mer), le bouleversement intérieur ressenti par les personnages. L’influence la plus nette est toutefois celle de Lovecraft. Comme lui, Tremblay inscrit la plupart de ses intrigues dans une réalité à deux niveaux : il y a la réalité visible, quotidienne, normale, et une seconde réalité, invisible, secrète, effrayante. Ce deuxième niveau de réalité est peuplé d’entités cosmiques d’une laideur repoussante, de divinités méchantes que seuls sorciers et initiés peuvent joindre et éventuellement apprivoiser. Les noms de ces divinités semblent surgir directement des œuvres de Lovecraft : le Whorugoth-Shala (appelé dans un autre conte le Warugoth-Shala), le Waptuolep, etc. D’autre part, de manière à accentuer à la fois l’exotisme et l’atmosphère gothique de ses récits, l’auteur donne souvent à ses personnages des noms d’origine germanique. Ainsi se succèdent, en plus de ceux déjà nommés, les Karla, Érik, Érika, Frédéric, etc.

Un dernier mot sur l’écriture de Michel Tremblay. Elle est claire et simple, limpide. Les narrateurs emploient de nombreuses exclamations pour exprimer leur terreur. Ces exclamations sont autant de cris horrifiés et d’appels à l’aide adressés au lecteur, impliquant de facto celui-ci dans l’intrigue. Procédé efficace : Tremblay a tendance à annoncer, dès les premières lignes d’un récit, le drame qu’il va ensuite raconter en détail, ce qui crée l’attente chez le lecteur. En outre, la fin des contes reste très souvent ouverte, c’est-à-dire que l’histoire s’achève sans que la menace soit conjurée. La terreur reste, le danger demeure, les monstres continuent à rôder. Une fois le livre fermé, le lecteur regarde derrière son épaule pour voir si le Waptuolep ne s’apprête pas à l’égorger. [DC]

- Source : La Décennie charnière (1960-1969), Alire (Essais 05) , p. 204-211.

Références

- Gauvin, Lise, Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec, tome IV, p. 208-209.

- Moinaut, José, Magie rouge 21-22, p. 63.

- Spehner, Norbert, Requiem 4, p. 13.